Die Stadt Yal-Mordai

“Dabei ist Rakshazastan kein einiges Reich, sondern ein Bund von Emiren, Mogulen und Satrapen, deren oberster Sultan sich gar Diamanten nennt und auf die Herrscher in Khunchom beruft. Seine Würde beruht jedoch nicht auf Waffenmacht, sondern auf seiner Rolle als Herr der größten Handelsflotte, der jeden widerspenstigen Fürsten aushungern könnte. Nach seinem Vorbild huldigen die Rakshazastani besonders dem Phex als Herr der Juwelen und der Schatten. Schatten nennt man auch die unheimlichen Beamtenpriester des halbgöttlichen Diamantenen Sultans, die ihr Menschsein für eine übernatürliche Schattengestalt geopfert haben.

Die meisten Städte tragen Namen wie Yal-Mordai oder Yal-Kharibet nach den Sultanen, die sie gründen ließen. Ihre Oberschicht lebt außerhalb der echten Stadt in einer Flotte mächtiger Palastschiffe und Hausboote, die bei Revolten den Ort beschießen oder in Sicherheit fahren können.“

—— eine Basargeschichte aus Khunchom, zitiert nach den bislang unveröffentlichten Tage- und Logbüchern Ruban des Rieslandfahrers (Kap. 2: Historische Einleitung) (Zitiert nach der Geographia Aventurica, S. 99f.)

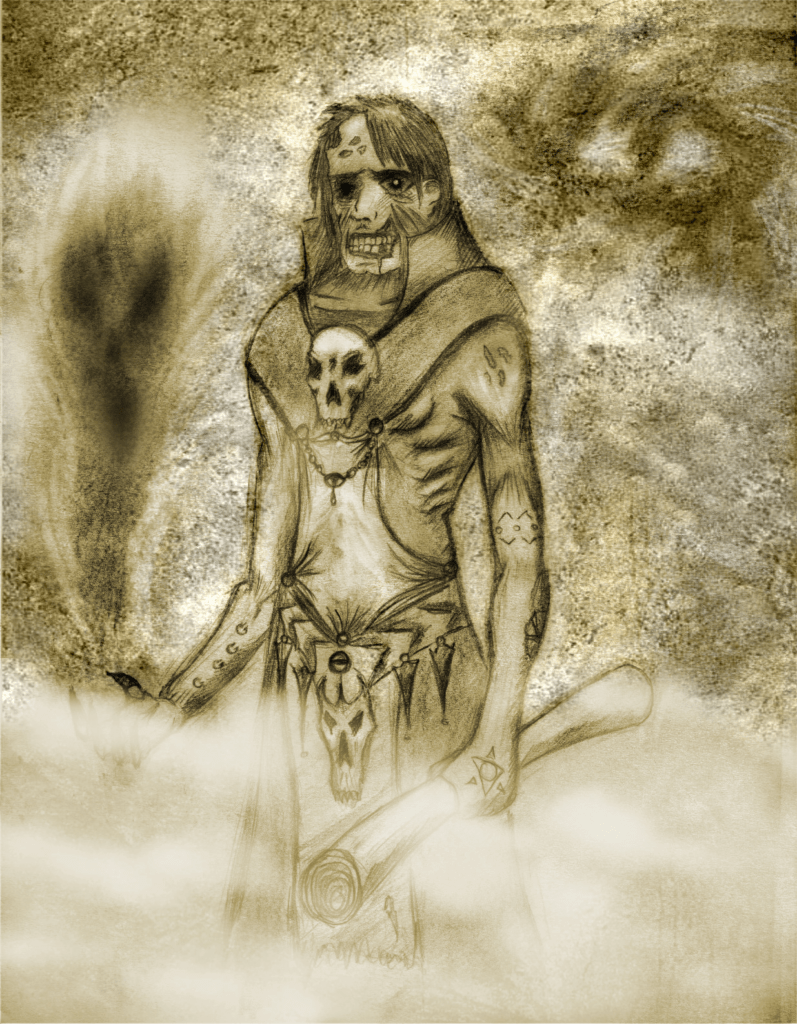

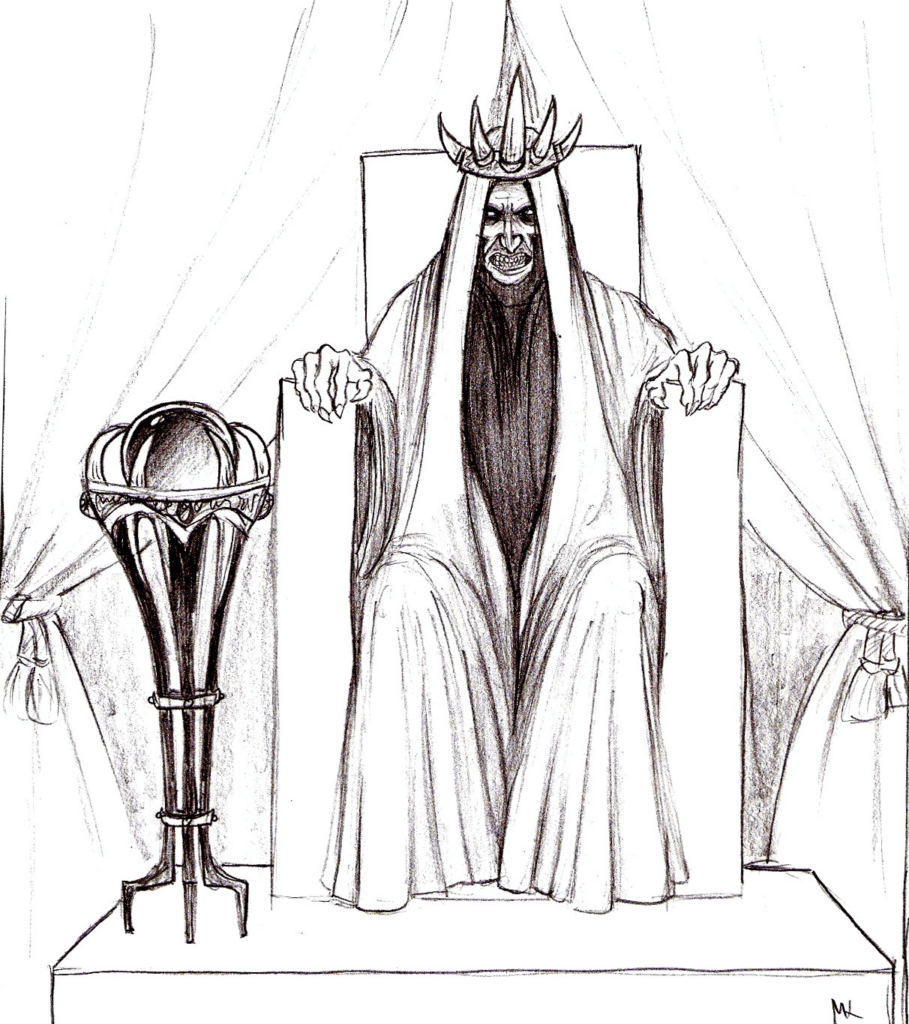

Juwel des Amazth, Stadt des Hexersultans, Geißel des grünen Halbmondes, die Mächtige, die Verdorbene, die Alte – viele Beinamen kennt diese Metropole, die vom tulamidischen Sultan Mordai ibn Dhuri auf den monumentalen Ruinen einer vorzeitlichen Zivilisation gegründet worden ist, und fast allen wird sie gerecht. Als Zentrum des Amazth-Kultes in Rakshazar und Machtbasis des gefürchteten Hexersultans Al’Hrastor vereint sie wie wohl keine andere Sehnsüchte und Hoffnung auf Erlösung auf der einen Seite mit der Angst vor völliger Unterwerfung und dem Tod auf der anderen Seite. Im Laufe von Al’Hrastors nun schon mehr als vierhundert Jahre währender Herrschaft mehrten sich seine persönliche Macht und sein Einfluss von Generation zu Generation, nur allzu oft auf Kosten der Stadt und ihres Herrschaftsgebietes. Es heißt, all dies sei im Sinne Amazth’, der durch Al’Hrastor nicht diesseitige, vergängliche Ziele verfolge, sondern seinen Blick jenseitigen, ewigen Zielen zuwende. Al’Hrastor selbst verkörpert den Zustand der Stadt perfekt: Seine unsterbliche Seele wächst und wirkt im Namen Amazth’, während sein Körper seit Jahrhunderten vor sich hinschimmelt und -fault. Ebenso wie Yal-Mordai dem „Gott“ zu Diensten ist, während die Stadt verrottet, weil die amazäische Lehren ihre Instandsetzung verbieten. Das stolze Yal-Mordai liegt darnieder, die hohen Türme und Minarette verfallen, und dem Volk geht es nun noch dreckiger als zuvor. Nur Soldaten und Hexer sind in dieser Stadt des Verfalls einigermaßen gut dran.

Das Leben in der Stadt Yal-Mordai drängt sich in einem vergleichsweise engen Bereich um die Keshals, antike Bauten marhynianischer Herkunft. Diese liegen auf einem Areal, das durch uralte Schutzzauber von dem verderbten Einfluss des im Zentrum der Stadt gelegenen Unheiligtums des Amazth abgeschirmt wird. Überall dort, wo dies nicht der Fall ist, ist ein Überleben auf lange Sicht kaum möglich, jedenfalls nicht in Form rakshazarischer Kulturschaffender.

Die Sanskitaren übernahmen die enormen Marhynianerbauten, welche schlicht „Keshal“ genannt werden, wie Ratten, die ein der Ewigkeit überlassenes Heiligtums Amazths eingedrungen waren, es mit ihrer unwürdigen Präsenz überschwemmten und es doch nicht schafften, es zu entweihen und ihm seine Würde ganz zu nehmen, jedenfalls nach Ansicht der Zelothim. Neunzehn dieser riesigen, trapezoiden Steinkolosse bilden das Zentrum der Stadt. An ihre gewaltigen Mauern haben die Yal-Mordaier Lehmziegelhäuser und gewagte Holzkonstruktionen auf mehreren Ebenen übereinander gebaut, die durch simple Aufzüge und Strickleitern miteinander verbunden sind.

Zwischen den Keshals führen breite Alleen zu weiten Plätzen, in deren Zentren merkwürdig geknickte Stelen und vieleckige Säulen steinerne Labyrinthgärten bilden. Im Schutz dieser Stelen-Labyrinthe leben die ärmeren Yal-Mordaier, die sich keinen Platz an oder gar in den Keshals erkämpfen konnten.

Im Bereich zwischen Keshals und Stadtmauern befindet sich eine Menge freier Raum. Mauerreste und halb verfallene Kellergewölbe legen Zeugnis davon ab, dass hier zu Zeiten der vergangenen Hochkultur weitere Keshals gestanden haben müssen, welche seit vielen hunderten von Jahren verfallen sind. Die Stadt erscheint trotz der vielen Menschen (rund 280.000 Einwohner, davon 220.000 Sanskitaren) beinahe immer merkwürdig leer, und wenn man durch die weiten Alleen streift, fühlt man sich von hunderten von Augenpaaren beobachtet.

Trotz allem Elend und ihrem desolaten Zustand bleibt Yal-Mordai ein Machtfaktor, mit dem zu rechnen ist. Zwischen den steilen Klippen der Blutigen See, in einer seichten Bucht gelegen, ist das Stadtsultanat Yal-Mordai eine der größeren Seemächte des Rieslands. Da wäre die Kriegsflotte, die den meisten Seemächten Rakshazars die Stirn bieten kann. Die Galeeren aus Yal-Mordai zählen zu den schnellsten Wasserfahrzeugen in der Blutigen See – auch Meer der Schatten genannt – und im Gelben Meer. Wer es sich leisten kann, lebt außerhalb der eigentlichen Stadt auf Palastschiffen oder Hausbooten. Das Hafenviertel liegt außerhalb des verderbten Einflusses der Sternensenke, und die Schiffe unterliegen nicht dem Instandsetzungsverbot, dessentwegen die Stadt mehr und mehr verfällt.

Wie die Städte Ribukan und Shahana verfügt Yal-Mordai über ein bemerkenswertes Artefakt aus der Zeit des antiken Rakshazars: Eine Schwimmende Festung, gebaut von den Marhynianern. Yal-Mordais Herrscher, der Hexersultan Al’Hrastor, benutzt sie nur zu gern für Seeschlachten und Angriffe auf Küstensiedlungen. Da aber selbst die Schwimmenden Festungen keinesfalls unbesiegbar sind, hat Al’Hrastor bereits umfassende „Reparaturen“ durchführen lassen müssen. Yal-Mordais Artefakt wirkt im Vergleich zu den beiden anderen Seefestungen in sanskitarischer Hand seltsam primitiv und geflickschustert. Es verfügt über keine große Primärwaffe. Um anzugreifen, verwendet die Besatzung Steinschleudern auf den vier Ecktürmen, oder es werden Bogenschützen auf der Festungsmauer postiert. Zwar hat dieser Palast, der mittels einer magischen Krone bewegt werden kann, im letzten Jahrhundert schwer gelitten, doch noch immer dominiert dieses riesige, uralte Ungetüm den Hafen Yal-Mordais und damit auch die restliche Stadt.

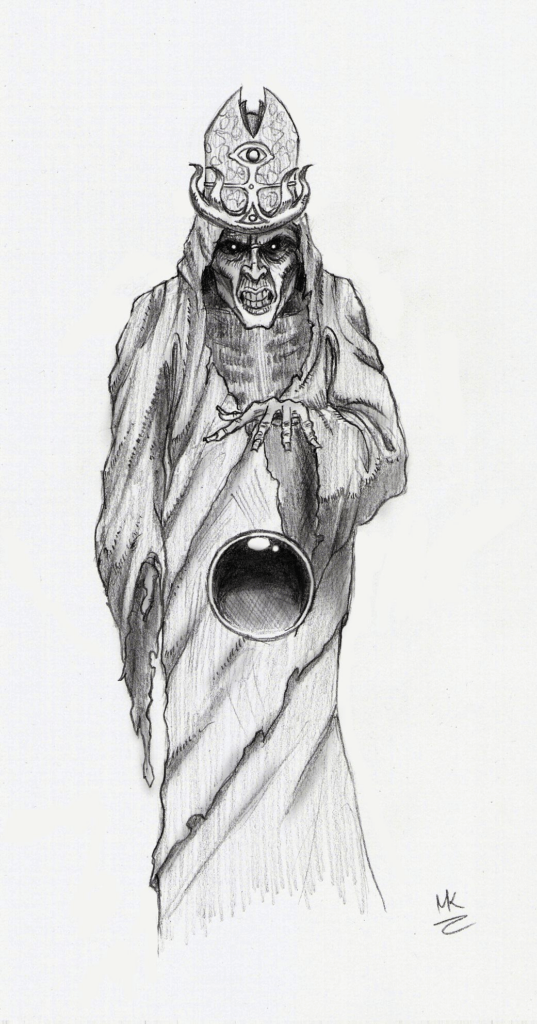

Von den Soldaten des Stadtsultanats Yal-Mordai sagt man, dass für sie ein Leben in Belagerungsgräben und auf Kriegszügen fernab ihrer schrecklichen Heimatstadt ein Privileg sei. Vor allem aber ist Yal-Mordai für seine magische Macht bekannt. Die Amazäer lehren in ihrer Akademie eine Zaubertradition, die lose auf den Lehren der tulamidischen Kophtanim fußt. Ihr radikaler Zweig, die Zelothim des Hexersultans, gelten als machtvolle Magiewirker, welche keine Skrupel haben, den Schleier, der das Diesseits vom Jenseits trennt, zu zerreißen und Schrecken heraufzubeschwören, die sie und ihre Feinde gleichermaßen in den Abgrund ziehen.

Einstmals beherrschte Yal-Mordai als Hauptstadt des Sanskitarischen Städtebundes fast die gesamte Küste der Blutigen See. Doch die Karten wurden neu gemischt, als der skrupellose Sultan Al’Hrastor die Macht ergriff. Al’Hrastor zählt zu den mächtigsten Magiern des Rieslands und kann auf über 400 Jahre praktische Erfahrung mit okkultem Wissen zurückgreifen. Man hält ihn gemeinhin für den absoluten Meister in Hexerei und verdorbener, schwarzer Alchimie. Trotzdem scheiterten seine hochtrabenden Pläne, den gesamten Süden zu beherrschen, geradezu furios. In der Folge liegt das stolze Yal-Mordai darnieder, die hohen Türme und Minarette verfallen, und dem Volk geht es noch dreckiger als sonst. Nur Soldaten und Hexer sind in dieser Stadt des Verfalls einigermaßen gut dran. Die ehemalige Kolonie Yal-Kalabeth ist autonom und einer der ärgsten Feinde geworden. Die ehemals unterworfenen Ipexco sind ebenfalls abspenstig

Yal-Mordai ist auf allen Seiten von Gegnern umgeben, wobei besonders das Verhältnis zu den durch Sultan Arkamin IV. von Shahana beherrschten Ländereien beständig schlechter wird. Al’Hrastor träumt noch immer davon, einst den ganzen Süden des Rieslandes unter seiner Herrschaft zu vereinen, doch an das Angreifen und Erobern ist momentan in der Praxis nicht zu denken; selbst Arkamin IV. allein versteht es, ihm die Stirn zu bieten. Die Nahrungsmittel in der Stadt werden streng rationiert, um die übergroße Armee versorgen zu können.

Überregionale Bekanntheit erlangt hat Nagah Kai. Es handelt sich um eine Kampfschule, die den Waffenlosen Kampf lehrt, eine Fähigkeit, die in einer Stadt wie dieser nicht selten lebenswichtig ist. In der Schule wird der einst von den Nagah entwickelte Sirista-Schlangenstil in einer besonderen Variante, die auf Effizienz und Geschwindigkeit setzt und keine Gnade kennt, praktiziert. Ihr Leiter ist Teratius Silber, ein fast zwei Schritt großer Mann mit einer schwer greifbaren und mitunter beunruhigenden Ausstrahlung, die von seiner narzisstischen, manipulativen und gewalttätigen Ader herrührt. Diese passen so gar nicht zu seiner oft übertriebenen Freundlichkeit, die blitzschnell in kalte Wut und Zornesausbrüche umschlagen kann, seinem brillanten Verstand und einer für das Riesland ungewöhnlichen Anbiederung an Benimmregeln und Etikette, die seinem sonstigen Verhalten Hohn spricht. Es heißt, er habe einst in einer Armee gedient, in welcher, weiß niemand zu sagen, und habe dort Schreckliches erlebt, das ihn für immer verändert habe. Insbesondere unter den jüngeren Schülerinnen und Schüler herrscht ein bizarrer Personenkult um Silber vor, der ihm einen quasigöttlichen Status einzuräumen bereit ist. Silber soll eine Erzfeindin namens Mista Migaji haben, die Leiterin einer Kampfschule der Kentaishi, die sich in einem geheimen Tempel mitten im Nagahdschungel befinden soll. Wo sie zu verorten sein könnte, ist selbst Silber unbekannt. Silbers eigentliches Geheimnis besteht darin, dass er ein Hohepriester des Widersachers ist, der die Kampfschule nutzt, um Anhänger für seinen Gott zu rekrutieren und mitten unter den Augen Al’Hrastors und des Amazth-Kultes den Einfluss des Dreizehnten zu mehren. Darüber hinaus sammelt er Informationen über den Status der Stadt und die Pläne ihrer Mächtigen und leitet sie an andere Anhänger des Namenlosen weiter.

Haupteinamequelle der Metropole ist das größte Amazth-Heiligtum des Kontinents, das alljährlich Pilger aus fast allen größeren Städten Rakshazars anzieht: Sach Ard’m, der Fels der Erleuchtung.

Sach Ard’m, der Fels der Erleuchtung; Amazth-Heiligtum und Akademie der Amazäer und der Zelothim zu Yal-Mordai

Sach Ard’m, Amazth-Heiligtum und seit der Schließung der Akademie der Schatten zu Ribukan im Jahre 992 BF die einzige Magierakademie des Rieslands, ist in der Anfangszeit des Mittleren Reiches der Sanskitaren errichtet worden, um eine Einigung der Religion zu realisieren. In welcher Form dies eines Tages geschehen würde, hätten sich die damaligen Erbauer gewiss nicht träumen lassen. Das Bauwerk steht auf den Ruinen einer weit älteren, aus marhynianischen Zeiten stammenden Anlage. Sein Sockel stammt noch aus diesen alten Tagen, hat alle Höhen und Tiefen der Stadt überstanden und weist bis heute kaum Abnutzungserscheinungen auf. Er wird durch eine trapezförmig zugeschnittene Felsenbasis gebildet, welche glatt und fugenlos ist und etwa fünfzehn Schritt in die Höhe ragt. Zahlreiche Winkel und Alkoven an den vier Seiten lassen die Basis wie eine titanische Zierborte erscheinen. Die seltsamen kubischen Arabesken und die versenkten Obelisken erwecken den Eindruck, sie seien erst gestern aus dem Stein geschnitten worden. Eine einzelne, riesige, in den Fels eingelassene Treppe führt von Süden her hinauf auf den Sockel. Sie wird Tag und und Nacht von zwei Kämpfern der Kristallgarde von Sach Ard’m bewacht. Der Ruf der geblendeten Krieger und die Furcht vor dem Zorn der Diener Amazth-Anhänger lassen eine strengere Bewachung überflüssig erscheinen.

Am Ende der Treppe betritt man einen gewaltigen Innenhof, der tagsüber voller Leben ist. Die Garde benutzt ihn für ihre Übungen, Pilger, darunter zahlreiche Mystiker, strömen zur Sternensenke, die Amzath-Priester halten zuweilen Gottesdienste für Besucher ab, und vor der Magierakademie finden gelehrte Vorträge statt.

Die Sternensenke

Von der Treppe aus kommend blickt man auf einen riesigen Torrahmen im Norden, der zum Amazth(un)heiligtum führt, der sogenannten Sternensenke. Es handelt sich um eine siebzehn Schritt durchmessende, halbkugelförmige Senke im Boden, die Tag und Nacht den Sternenhimmel zeigt. Faustgroße Kristalle repräsentieren die wichtigsten Sterne. Sie sind an riesigen, hauchdünnen Metallringen befestigt, die – angetrieben von einer unbekannten Macht – langsam ineinander rotieren und so die Bewegung der Sterne imitieren. Die Kristalle durchlaufen den bevorstehenden Sternenlauf des jeweiligen Mondzyklus rückwärts, wobei im Falle besonderer Konstellationen ein metallisches Summen durch die Konstruktion geht. Auch die Wandelsterne werden durch Kristalle unterschiedlicher Farbe symbolisiert, jedoch sind diese von etwa der Größe eines Kinderkopfes.

Es muss erstaunen, wie präzise die auch Astrolabium genannte Anlage ihren Zweck erfüllt. Selbst die sternkundlichen Tafeln einer Niobara von Anchopal waren nie so genau. Erschreckenderweise bildet das Modell sogar den Sternenfall korrekt ab, ohne dass eine Nachkalibrierung erforderlich gewesen wäre. Nicht minder erschreckend ist die Tatsache, dass auch der heute unsichtbare Augenstern, welcher die Tulamiden einst ins Riesland geführt hat, unbeirrbar seine Bahn zieht und dabei als Auge Amazeroths dargestellt ist, welcher im Zentrum der Senke über die Schöpfung wacht.

Um die Senke herum machen Pilger ihre Aufwartung. Manche von ihnen werfen sich siebenundsiebzigfach vor dem Heiligtum nieder und bringen dann ihre Opfergaben dar. Die Akoluthen, in Ausbildung befindliche Priester Amazths, Priester, Amazäer oder Zelothim halten sich hier eher in den Abend- und Nachtstunden auf, wenn der Pilgerstrom sich verlaufen hat, und nutzen die nächtliche Stille, um in tiefe Meditation zu versinken und nach Erleuchtung zu suchen. Zuweilen stürzt sich ein Fanatiker in das Heiligtum – es heißt, man könne durch eine Öffnung in der Mitte des im Boden eingelassenen Sternenhimmels direkt in Amazth‘ Paradies gelangen – und findet dabei in aller Regel ein grausiges Ende durch die Metallringe. Die Sternengrube ist so konstruiert, dass sie durch solche Vorstöße stets unbefleckt bleibt, gern gesehen sind diese dennoch nicht. Der Tempel bietet geeignetere Orte, sich Amazth zu opfern, wenn man denn unbedingt möchte. Daher finden sich neben dem blassgrünen Nephriit, welcher das Heiligtum vor Vandalismus schützt, stets auch einige Vertreter der Kristallgarde, um allzu enthusiastische Gläubige am Freitod zu hindern.

Die Sternensenke ist nicht von Kunkomern, Remshen oder Sanskitaren geschaffen worden. Sie existiert bereits seit Marhynianischen Zeiten. So es denn stimmt, was die Senke selbst andeutet, dass nämlich der Augenstern, der die Kunkomer ins Riesland geführt hat, ein Werk des Amazth’ war, wirft dies die Vermutung auf, dass der Erzdämon die Aventurier unter anderem deshalb nach Rakshazar geführt hat, damit sie sein Unheiligtum wieder in Gang setzen. Schließlich haben die Riesländer die alten Marhynianischen Bauten meist abergläubisch, in diesem Fall allerdings vollkommen zu Recht gemieden. Der verderbte Einfluss der Sternensenke verbreitet sich über die ganze Stadt und darüber hinaus. Lediglich der Hafenbezirk liegt weit genug entfernt, und im Stadtkern schützen die Stelen-Labyrinthe einen streng abgesteckten Bereich. Es darf als gesicherte Erkenntnis gelten, dass es zu imperialen Zeiten sehr viel mehr solcher Einrichtungen gab und sie auf dem gesamten früheren Stadtgebiet die schädliche Aura eingedämmt haben. Dummerweise haben die Sanskitaren keinerlei Vorstellung, was zur Errichtung eines Stelen-Labyrinths erforderlich ist, und die Zelothim hätten ohnehin keinerlei Interesse daran, die Macht ihres Gottes weiterhin zu beschränken. Ein Ausbau der Schutzanlagen scheint somit momentan schier unmöglich zu sein.

Das Spiegellabyrinth

Nur Eingeweihten ist bekannt, dass sich direkt unterhalb der Sternensenke ein Spiegellabyrinth befindet, welches das Zentrum einer weit verzweigten unterirdischen Anlage bildet. Der Sage nach geht derjenige, welcher das Labyrinth sehenden Auges betritt, unrettbar in ihm verloren. Die Kristallgarde jedoch und die geblendete Diener finden sich offenbar in seinen Außenbereichen zurecht, ebenso wie Akoluthen, Amazäer- oder Zelothim-Anwärter, welche mit verbundenen Augen in einen der „Säle der Erkenntnis“ geführt werden, um dort ihre Abschlussprüfung abzulegen.

Die Spiegelgänge sind nicht nur verwirrend für das Auge und erschweren die Orientierung im Labyrinth. Je weiter man in Richtung des Zentrums vordringt, desto häufiger finden sich magische Spiegel, durch die ganz in Amazeroth-Manier die Realität verschwimmt und mit wahnsinniger Illusion eine aberwitzige Symbiose eingeht. Aus einigen der Zauberspiegel steigen exakte Replikate der gespiegelten Personen, die meist durch Quitslinga-Dämonen verkörpert werden. In manche wird man hineingesogen, um anstelle seines eigenen Spiegelbildes zu erscheinen, manche führen in Traumwelten, erlauben Sphärensprünge oder verwandeln den, der in sie blickt. In seinem Innersten geht das Spiegellabyrinth dann mehr und mehr in Amazeroths Domäne selbst über, bis man keinen Weg mehr findet, der aus ihr herausführt.

Auch das Spiegellabyrinth stammt aus Marhynianischen Zeiten und ist durch die Bewohner Yal-Mordais wieder in Kontakt mit Sterblichen gekommen.

Die Ministerien

Die West-, Ost- und Südseite des Innenhofs bieten Zutritt zu den unterschiedlichen Bereichen des eigentlichen Turms, ein gigantisches, fensterloses, steinernes Bauwerk, welches den Rest der Stadt um ein Vielfaches überragt.

Die Eingänge im Süden, die sich rechts und links neben der Treppe befinden, dürfen von Fremden betreten werden. Hier residieren die Wesire von Yal-Mordai, die jede Woche zu festgelegten Zeiten dem Volk eine Audienz gewähren, und ihr aufgeblähter Beamtenapparat, der in Verwaltungsbelangen konsultiert werden kann, wobei sich die einzelnen Bereiche nicht immer einig sind, wer in welcher Angelegenheit zuständig ist.

Folgende Ministerien stehen zur Verfügung:

Pandämonium der Seher

Panoptikum – Staatskunst & Spionage

Prätoriat – Angriff & Verteidigung

Panthegon – Kirche & Religion

Paradigma –Bildung & Erziehung

Propagastios – Öffentlichkeit & Medien

Prinzidium – Forschung & Entwicklung

Prospektorat –Wirtschaft & Finanzen

Diese sind wiederum in verschiedene Ränge gegliedert:

Perzeptionist – Spitzel, Handlanger, Kontakte

Replikant – erwachtes Mitglied

Revisor – Vorsteher eines Zirkels

Tutorist – Vorsteher eines Dezernats

Dementor – Inquisitor mehrerer Dezernate

Prokurator – operativer Ministeriums-Leiter

Ägidär – Schirmherr der Erzenen

Mundane Priester des Amazth, Handlanger der Wesire, ziehen in weißer Kleidung und mit einem dünnen Tuch vor dem Gesicht durch die Stadt, um unablässig neue Gesetze und Verordnungen zu verkünden, die nicht selten den Anordnungen anderer Wesire widersprechen – und so gut wie immer denen, die durch Yal-Mordais Sultan Al’Hrastor selbst erlassen wurden. Die Gesetze und Erlasse des Sultans sind bestenfalls unverständlich, meistens widersinnig, schlimmstenfalls unmenschlich. In Yal-Mordai ist mittlerweile eigentlich jeder konstruktive Aspekt des normalen Lebens verboten, entweder durch Al’Hrastor selbst oder durch einen seiner Wesire. Strenggenommen gilt dies selbst für essen, heiraten und Kinder bekommen. Diese Rechtslage ist bizarr und vollkommen lebensfern, und natürlich finden all diese Dinge statt, so wie überall anders auch, nur eben ohne staatliche Zustimmung. Al’Hrastor ist inzwischen der Welt so weit entrückt, dass sich die Wesire weitestgehend von ihm emanzipiert haben. Auch untereinander besteht kein Zusammenhalt, bestenfalls bilden sich temporäre Zweckbündnisse. Einerseits fungieren sie als Puffer zwischen den sinnlosen Befehlen des Sultans und der Bevölkerung, andererseits hintertreiben sie auch die Politik der Kollegen, sodass jemand, der mit dem einen Wesir Probleme hat, gut beraten sein kann, sich einen anderen zum Freund zu machen. Die Wesire sind somit die heimlichen Herrscher Yal-Mordais, auch wenn sie ihre Eigenmächtigkeiten gut kaschieren müssen. Der Sultan bekommt in seinem Zustand diese Dinge kaum noch mit oder reagiert auf eine Weise darauf, die den Wesiren keine Rückschlüsse erlaubt, was er begriffen hat und was nicht und wie er die Angelegenheit bewertet. Dann wieder scheint es plötzlich so, als würde Al’Hrastor mit seinem scheinbaren Gewährenlassen klar umrissene Ziele verfolgen. Die scheinbare Eigenmächtigkeit des Wesirs endet in solchen Fällen in nicht vorhersehbaren, für die Diener Amazeroths aber durchweg positiven Wirkungen, so wie den Tod eines Feindes, die Schändung eines konkurrierenden Heiligtums oder eine großzügige Spende an den Tempel. Man könnte dies als Zufälle abtun, wenn dergleichen nicht inzwischen mehr als einmal zu oft geschehen wäre.

Das Ordenshaus

Auch ein Eingang im Osten des Innenhofs steht Besuchern offen. Er führt in einen großen, opulent eingerichteten Tempel, in dem die Gläubigen Amazth huldigen oder Opfergaben hinterlassen können. Der Zutritt zum Ordenshaus – der Residenz der Hexer von Yal-Mordai –, welcher ebenfalls im Osten liegt, ist Fremden strengstens untersagt. Hier gehen nur die Amazäer, die Priester, die Gardisten und die ebenfalls geblendeten Tempeldiener ein und aus.

Die Akademie

Dasselbe gilt für den im Westen gelegenen Eingang zur Akdemie, welche sich Amazäer und Zelothim teilen.

Vor dem riesenhaften Tor der Magierakademie kann man tagsüber so gut wie immer mehr oder minder wissenschaftlichen Vorträgen lauschen. Gelehrte aus aller Herrn Länder suchen Sach Ard’m auf, weil hier ein Zugang zum Spiegelthron des Amazth vermutet wird. Wer sich berufen fühlt, müht sich, an Amazth‘ heiligem Ort, wo der Gott ihn hören kann, seine Weisheit und sein Wissen unter Beweis zu stellen. Der Legende nach beruft Amazth die größten Denker der Welt vor seinen Thron in die Bibliothek von Xamanoth, um an der Weisheit der Schöpfung teilzuhaben und andere daran teilhaben zu lassen. Die einzelnen Lehrmeister wirken dabei nur allzu oft wie besser gekleidete Straßenpropheten, die ihren Adepten eine Predigt halten, zumal nicht selten mehrere von ihnen zeitgleich zum selben Thema dozieren. Der scheinbar marktschreierische Charakter dieser Veranstaltungen täuscht jedoch. Dozenten und Adepten halten sich an einen strengen Verhaltens- und Diskussionskodex. Verstöße dagegen führen nicht selten zu Hieben oder Steinwürfen durch die aufgebrachte Menge. In schweren Fällen schreitet die Kristallgarde ein, die derartig „frevelhafte Ignoranz“ gegenüber dem Amazthheiligtum gar nicht zu schätzen weiß. Die Zelothim, deren Ausbildung sonst eher vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen bleibt und von reichlich Geheimniskrämerei und Mystizismus begleitet wird, nehmen überraschenderweise an den „Essays vor dem Spiegelthron“ teil. Offenbar ist dies obligatorischer Bestandteil ihres Ausbildungsplans.

So undurchdringlich die Wände der Magierakademie von außen nach innen auch wirken mögen – schließlich handelt es sich um massiven Stein ohne Fenster oder Schießscharten –, umso transparenter wirken sie von innen. Man kann durch sie hindurchsehen wie durch Glas. In Wahrheit handelt es sich um einen zweifachen Spiegeleffekt, welcher das Außen auf die Wände spiegelt. Die Intensität des einfallenden Lichts kann dabei durch die Amazäer reguliert werden.

Die Akademie gliedert sich in zahlreiche Geschosse:

4. OG – Persönlicher Ritualsaal Al’Hrastors (inklusive seines gesamten Wohnbereichs)

3. OG – Forschungslaboratorien und Wohngemächer der Lehrkräfte

2. OG – Lehrräume Amazäer/Zelothim

1. OG – Bibliothek und Staats-Archiv

0 – Zentrale Ebene: Unterkünfte für Lehrlinge, Küche, Vorratsräume

1. UG – ein steinernes Labyrinth aus gigantischen Hallen, Treppen und Tunneln. Urtümliche Bibliothek aus Wandbildern und Steinformationen in Trollisch.

2 UG – Die Visionskammern: Unzählige, in wirren Spiralen angeordnete, wabenförmige Einlassungen im Fels voll halluzinogenem Nebel, der dem kundigen Erleuchtung bringen soll.

3 UG – Kristall- oder Spiegellabyrinth, wo Tempelschätze versteckt werden. Gilt als unüberwindliche Barriere für Sehende ohne einen blinden Führer der Kristallgarde oder deren Diener.

4. UG und weitere Untergeschosse – Geheimräume des Rats der Schemenhaften und ähnliche Mysterien.

Genauer Name der Akademie: Halle der Eiferer der Erleuchtung am Sockel von Sach Ard’m, geweiht dem Herrn der Sternengrube und seinem diesseitigen Wirker Al’Hrastor

Haupt-Merkmale: Illusion, Einfluss, Invokation, Kampfmagie, Magietheorie, Metamagie

Ausrichtung: Ausbildung der Amazäer/Zelothim Sultan Al‘Hrastors und magische Forschung

Akademieleiter: Al’Hrastor

Größe: groß

Beziehungen: groß (die Akademie gilt als Herz Yal-Mordais und steht auf der zentralen Amazthpilgerstätte der Sanskitarenlande)

Ressourcen: groß (vor allem für die Forschung und Expeditionen)

Die Kristallgarde des Sach Ard‘m

Die Kristallgarde des Sach Ard’m ist die wohl geheimnisumwittertste Militäreinheit Rakshazars. Ihre Hauptaufgabe besteht im Schutz des Heiligtums Ard’m. Sie ist den Hexern von Yal-Mordai unterstellt, also den Priestern des Amazth-Staatskults. Trotz der politischen und magischen Macht Al’Hrastors ist es dem Amazth-Kult nicht zuletzt aufgrund seines militärischen Arms gelungen, seine Unabhängigkeit zu bewahren und sich auf diese Weise als weitere Macht in der Stadt zu etablieren, neben Al’Hrastor selbst, dem reichen Bürgertum (das mit voranschreitender Herrschaft Al’Hrastors und dem ihr folgenden Verfall Yal-Mordais immer mehr an Bedeutung verloren hat), den Wesiren, den Amazäern, den Zelothim und dem Rat der Schemenhaften. Dies führt nicht selten zu Spannungen zwischen den einzelnen Interessengruppen, welche nominell allesamt Al’Hrastors Kontrolle unterstehen.

Die Kristallgardisten haben in der Vergangenheit den Hexersultan immer wieder auf seinen Kriegszügen und Expeditionen begleitet und ihm als Leibgarde gedient, doch dies geschah immer im Auftrag des Kultes. Oft waren die Offiziere der Garde mit geheimen Zusatzaufträgen versehen, von denen Al’Hrastor nichts wusste. Die Gardisten schützen auch die Tempel in anderen Sanskitarenstädten und gewähren Reisenden aus verfeindeten Regionen, welche zum Heiligtum Amazth‘ pilgern, Geleitschutz. Selbst in Rimtheym will man schon auf einzelne von ihnen gestoßen sein, wo sie geistig verwirrte, in der Gosse lebende Propheten behütet haben sollen.

Niemand weiß genau, wie viele Individuen in der Kristallgarde dienen, wer sie anführt oder wie sie ihren Nachwuchs rekrutiert. Ruchbar geworden ist jedoch, dass den neuen Rekruten in einem geheimen Heiligtum außerhalb Yal-Mordais die Augen ausgestochen und durch Kristalle ersetzt werden. Außerdem werden ihnen die Ohren und Nasen abgeschnitten. Im Anschluss daran erhalten sie ihre schwarz-grüne, stachelbewehrte Ganzkörperrüstung und ihre Waffen. Dazu gehört ein Helm mit einer Maske aus Narrenglas. Diese ersetzt offenbar die Wahrnehmung, welche den Gardisten genommen worden ist, durch eine, die ihren Aufgaben eher dienlich ist, auch wenn kein Außenstehender weiß, in welcher Form und auf welche Weise dies geschieht. Auch die Rüstung beinhaltet Schuppen aus Narrenglas, das selbst bei starker Gewalteinwirkung nicht splittert und Dinge reflektiert, die scheinbar gar nicht anwesend sind. Es überwiegen jedoch solche aus poliertem Messing oder Silber. (Zu den Rüstungen siehe “Buch der Klingen”, S. 172.)

Die bevorzugten Waffen der Gardisten sind reich mit Kristall- und Spiegelsplittern verzierte Glefen, welche bei der Wache und zu Repräsentationszwecken getragen werden, und das traditionelle Sichelschwert, ergänzt um einen polierten Spiegelschild, um sich damit in den Nahkampf zu begeben.

Nominell residiert die Garde in den Tiefen von Sach Ard’m, in den Außenbereichen des Spiegellabyrinths, umgeben von Tempelschätzen, spiegelnden Kristallwänden und flüsternden Stimmen, die aus der Tiefe heraufdringen. Die meiste Zeit verbringen die Gardisten jedoch innerhalb des Ordenshauses, wo ihnen im Erdgeschoss ein ausgedehnter Zimmerkomplex zur Verfügung steht, in dessen Zentrum eine Treppe nach unten in die Tiefen des Heiligtums führt.

Die Amazäer fürchten die Gardisten als Spitzel der Priester, und so hat jeder Lehrmeister eine eigene Geheimsprache entwickelt, um seine Lehren vor unbefugten Ohren zu schützen. Diese Praxis treibt die Anwärter regelmäßig zur Verzweiflung. Jedes Jahr soll sich mindestens einer der jungen Hexer selbst entleiben, weil er von dem Sprachwirrwarr in den Lehrräumen verrückt geworden ist.

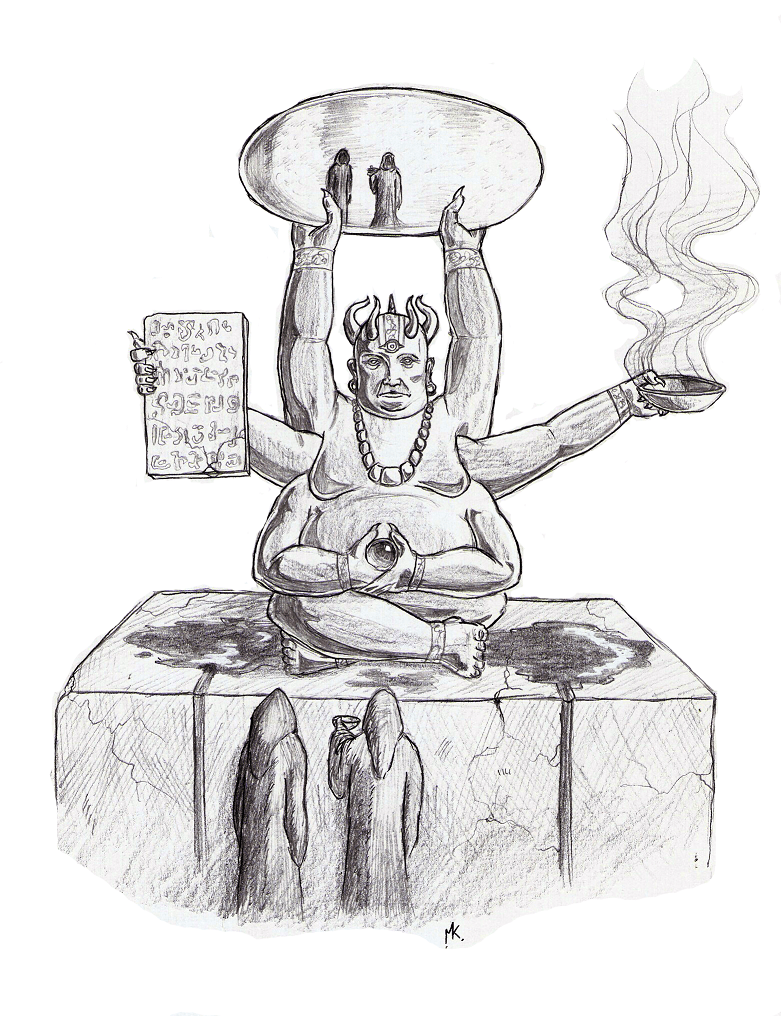

Die Nephritiim, Diener des Alten Imperiums

Im Dienste des Amazth-Heiligtums stehen mehrere Nephritiim, welche die Stadt, die heute Yal-Mordai heißt, seit Marhynianischen Zeiten bewachen. Als die Sanskitaren die Städte des alten Imperiums in Besitz nahmen, mussten sie zahllose Monstren überwinden. Die Nephritiim indes, welche ebenfalls in den verlassenen Ansiedlungen lebten, waren dienstbare Geister, welche einzelne Paläste und Herrenhäuser instand hielten und sich, da ihre alten Herren so lange fort waren, den Kunkomern als ihren neuen Herrschaften unterwarfen. Sie waren im Alten Imperium von den Vorbesitzern eingesetzt worden. Freie Nephritiim leben noch in der Geistersteppe in größerer Zahl. Gebundene indes, die für Sterbliche arbeiten, gibt es nur noch eine Handvoll, und so gelten sie ihren Besitzern als Zeichen der Macht und des Reichtums.

Gestalt und Wesen:

Nephritiim gleichen im Allgemeinen zwei bis vier Schritt hohen, beleibten Hominiden. Manche haben mehrere Armpaare und ungewöhnliche Hautfarben wie etwa blau, rot, grün oder ockergelb. Vereinzelt fehlt ihnen gar der Unterleib, so dass sie schwerelos über den Boden zu schweben scheinen. Nichtsdestotrotz sind sie massiv, nicht etwa ätherisch. Die Körper der meisten Nephritiim weisen schwere, nicht verheilende Wunden auf: Risse, in denen man weder Blut noch Fleisch sehen kann, nur ein unruhiges Wabern wie von Rauch oder Nebel. Sie wirken stets ruhig, selbst im Kampf bewahren sie einen apathischen Gesichtsausdruck. Obwohl sie die menschliche Sprache beherrschen, ist es fraglich, ob sie überhaupt über einen eigenen Willen verfügen, auch wenn manche merkwürdigen Zeitvertreiben nachgehen, wie z. B. dem Brettspiel oder dem Sammeln bestimmter Gegenstände. Weitaus seltener als die Nephritiim selber sind Artefakte, die ihnen erlauben, körperliche Schäden zu heilen (Nephritiim haben keine natürliche Regeneration). Selbst die pure Existenz der „Nabel“ genannten Artefakte ist bereits ein wohlgehütetes Geheimnis.

Vollkommene Diener:

Nephriitim sind Geisterwesen, die im Allgemeinen zwei bis vier Schritt hohen, beleibten Homininen gleichen. Manche haben mehrere Armpaare und ungewöhnliche Hautfarben wie etwa blau, rot, grün oder ockergelb. Vereinzelt fehlt ihnen der Unterleib, sodass sie über den Boden zu schweben scheinen. Nichtsdestotrotz sind sie massiv, nicht ätherisch. Die Körper der meisten Nephriitim weisen schwere, nicht verheilende Wunden auf: Risse, in denen man weder Blut noch Fleisch sehen kann, nur ein unruhiges Wabern wie von Rauch oder Nebel. Sie wirken stets ruhig, selbst im Kampf bewahren sie einen apathischen Gesichtsausdruck. Obwohl sie die menschliche Sprache beherrschen, ist es fraglich, ob sie über einen eigenen Willen verfügen, auch wenn manche merkwürdigen Zeitvertreiben nachgehen, wie z. B. dem Brettspiel oder dem Sammeln bestimmter Gegenstände. Weitaus seltener als die Nephriitim selber sind Artefakte, die ihnen erlauben, körperliche Schäden zu heilen – Nephritiim haben keine natürliche Regeneration. Selbst die pure Existenz der „Nabel“ genannten Artefakte ist bereits ein wohlgehütetes Geheimnis.

Der Besitz eines Nephriitim gilt unter den sanskitarischen Städtern als das Statussymbol schlechthin. Er zeugt nicht nur von großem Reichtum, sondern vor allem von überragender Macht. Alle Nephritiim entwickelten im Laufe der Zeit bedingungslose Loyalität zu ihren neuen Meistern, was einen kaum zu unterschätzenden Vorteil darstellt. Einen Nephriit kann man weder durch magische, mundane noch göttliche Mächte dazu veranlassen, seinem Meister zu schaden. Er wird eher vergehen, als sich einem Bann zu unterwerfen. Selbst der Tod des Meisters ändert nichts an seiner Loyalität: Die letzten Befehle des Meisters werden auch weiterhin wortgetreu ausgeführt. Sollte ein Nephriitim vererbt werden, wird er kein Wort über seinen alten Meister verlieren – eine Regel, welche anfangs bei Kunkomern und Sanskitaren für Enttäuschung gesorgt hat, hätten sie doch gerne mehr über die Marhynianer erfahren, in deren Besitz ihre Nephritiim vor ihnen standen.

Sagen und Legenden:

Natürlich kursieren beim einfachen Volk vielerlei Legenden über die Nephriitim.

* In Ribukan heißt es, Malhubim, der verschollene Nephrit des verstorbenen Sultans Sabu-Amim ay Djiassamid, sei von diesem an seinen wahren Erben vererbt worden.

* In Yal-Mordai geht das Gerücht um, dass der Sultan auf der Suche nach dem letzten weiblichen Nephrit sei, um sich eine Armee aus Nephritiim zu züchten. (Das Gerücht bleibt hinter der Wahrheit zurück. Nicht nur Al’Hrastor, sondern auch der Rat der Schemenhaften und die Zelothim sind an dieser Möglichkeit interessiert.)

* Eine weitverbreitete Legende besagt, Nephritiim seien durch einen einzigen Wunsch im Diesseits gebannt. Sollten sie diesen erfüllen können, befreie sie das aus ihrem endlosen Dienst.

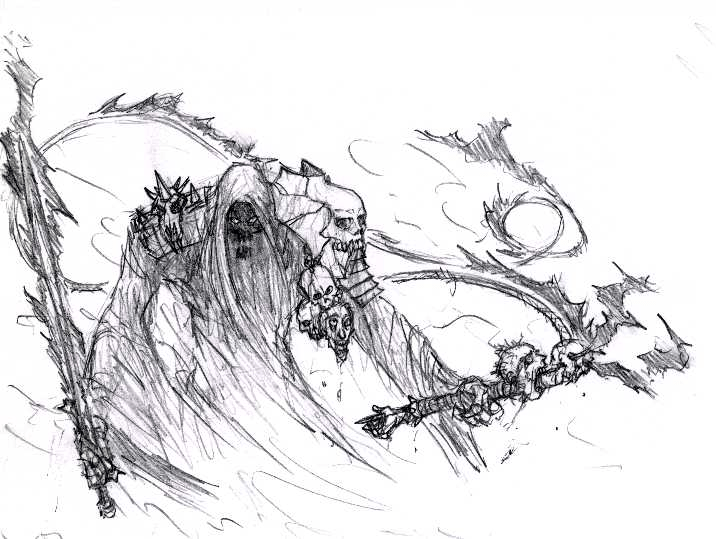

Militär, Geheimpolizei und Dämonenzirkel

Die regulären Truppen Yal-Mordais, die Milizen und die Stadtgarde sind nicht innerhalb der Mauern Sach Ard’m ansässig. Hartnäckig halten sich Gerüchte über eine geheime Staatspolizei, die in den Tiefen der Zitadelle residiere und jeden Schritt der Einwohner der Stadt kontrolliere. Ihre Existenz ist weder bewiesen noch widerlegt, aber unwahrscheinlich. Vermutlich spiegeln die Legenden den Rat der Schemenhaften, dessen Anführer Hrastor über alle wichtigen Vorgänge in der Stadt bestens informiert ist und notfalls korrigierend eingreift, der am Alltagsleben der Bürger aber ebenso desinteressiert ist wie an den verrückten Verboten Al’Hrastors oder der Wesire. Die Gerüchte arbeiten den Herrschenden dennoch in die Hand, sorgen sie doch dafür, dass die Bürger sich angstvoll zurückhalten und ihre Handlungen selbst beschränken.

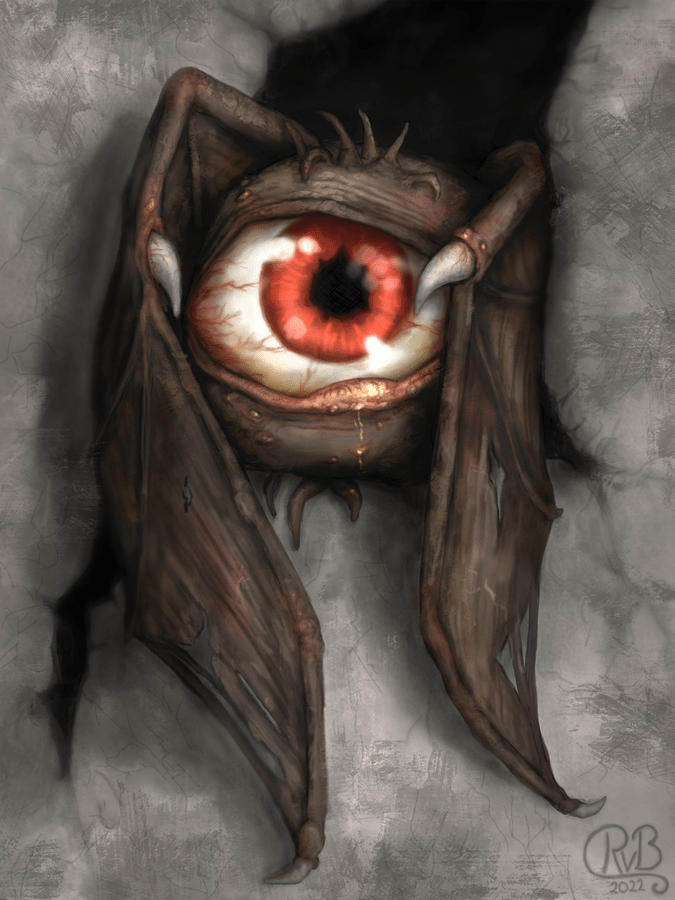

Das bedeutet aber nicht, dass es in Yal-Mordai keine Kontrolle geben würde. Dafür sorgen kleine unabhängige Zirkel von Dämonenbeschwörern, welche Aufträge für Al’Hrastor selbst oder für einen oder mehrere der Wesire übernehmen. Diese setzen auf Wunsch unsichtbare, heimlich lauschende Spione auf Verdächtige an und sorgen im Fall, dass sich ein Verdacht erhärtet, für das Verschwinden des Delinquenten oder für seine „Umerziehung“. Dazu wird ihm ein kleiner Dämonenparasit ins Gehirn gesetzt, der von nun an sein Denken und Handeln kontrolliert. Seine Verwandten, Freunde und Bekannten werden ihn daraufhin kaum noch wiedererkennen, und oftmals wird er für sie zu einer tödlichen Gefahr. Gotongis fliegen über die Stadt und halten sie im Auge. Fremde verschwinden, werden durch Gestaltwandler ersetzt und dann in ihre Heimat zurückgeschickt, um Feinde auszuspionieren. Zuweilen passiert dasselbe mit Einheimischen. ”Du kannst niemandem vertrauen, dein Sohn könnte ein Gestaltwandlerdämon sein, deine Mutter eine Spionin oder gehirngewaschen. Und selbst die geheime Widerstandszelle, in der du dich mit anderen Unzufriedenen verbündet hast, könnte bereits unterwandert sein“, ist ein gängiges Credo der Yal-Mordaier. Die Chancen, Opfer einer solchen Bedrohung zu werden, sind tatsächlich eher gering. Sowohl der Sultan als auch Al’Hrastor greifen nur wohldosiert auf die Dienste der Dämonenzirkel zurück, schon allein, um keine unwägbaren Gefahren auf die Stadt herabzubeschwören – und um nicht zu abhängig von den Beschwörern zu werden, die nicht selten eigene Ambitionen verfolgen das Machtgefüge der Stadt betreffend. Die Wirkung des sporadischen Einsatz jenseitiger Mächte indes könnte durchschlagender kaum sein, und sie ist eines Amazeroth würdig. Die Einheimischen steigern sich derartig in Angst und Paranoia, dass eine umfassende Kontrolle gar nicht mehr vonnöten ist. Das erledigen sie ganz von selbst.

Nach außen hin geben sich die Bürger glücklich und zufrieden, doch das Lächeln wirkt wie ihnen aufgemalt, die Augen verraten Angst, hinter der weiß getünchten Fassade der Häuser befindet sich loses Blätterwerk, die Statuen scheinen sich zu bewegen und jeden Schritt der Bewohner zu verfolgen. Es haben sich Geheimsprachen entwickelt, die nur darauf abzielen, die eigenen Worte so zu tarnen, dass sie möglichst unauffällig wirken, auch wenn von Verfänglichem geredet wird. Die Stadt treibt ihre Bewohner über kurz oder lang in den Wahnsinn, bis sie sich in paranoiden Anfällen selbst umbringen oder Massaker veranstalten. Nicht dämonisches Wirken frisst ihre Seele, sondern ihre eigenen Ängste.

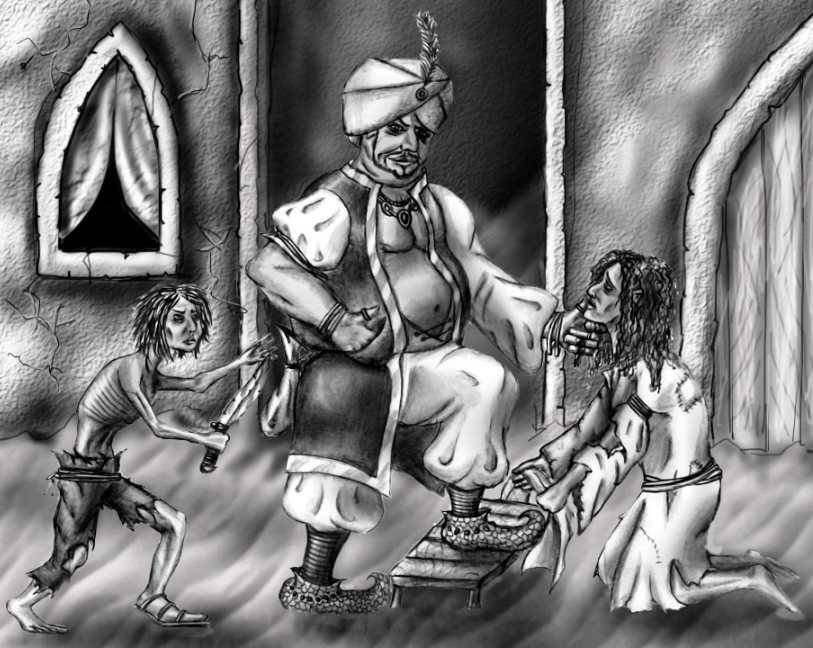

Bild verwendet mit freundlicher Genehmigung durch Ramona von Brasch

Die weiße Stadt

Es gibt einen abgeschotteten Stadtteil um den Tempelberg von Sach Ard’m, in dem nur Machthaber und Beamte wohnen. Dieser Stadtteil wird als ‚die Weiße Stadt‘ bezeichnet, weil alle Fassaden mit weißem Kalkstein aufrechterhalten werden. Anders als der Rest Yal-Mordais werden die Gebäude der Weißen Stadt den Lehren der Zelothim zum Trotz instandgehalten. Damit demonstrieren die hier lebenden Machthaber ihren Anspruch darauf, den Zelothim vorgesetzt zu sein.

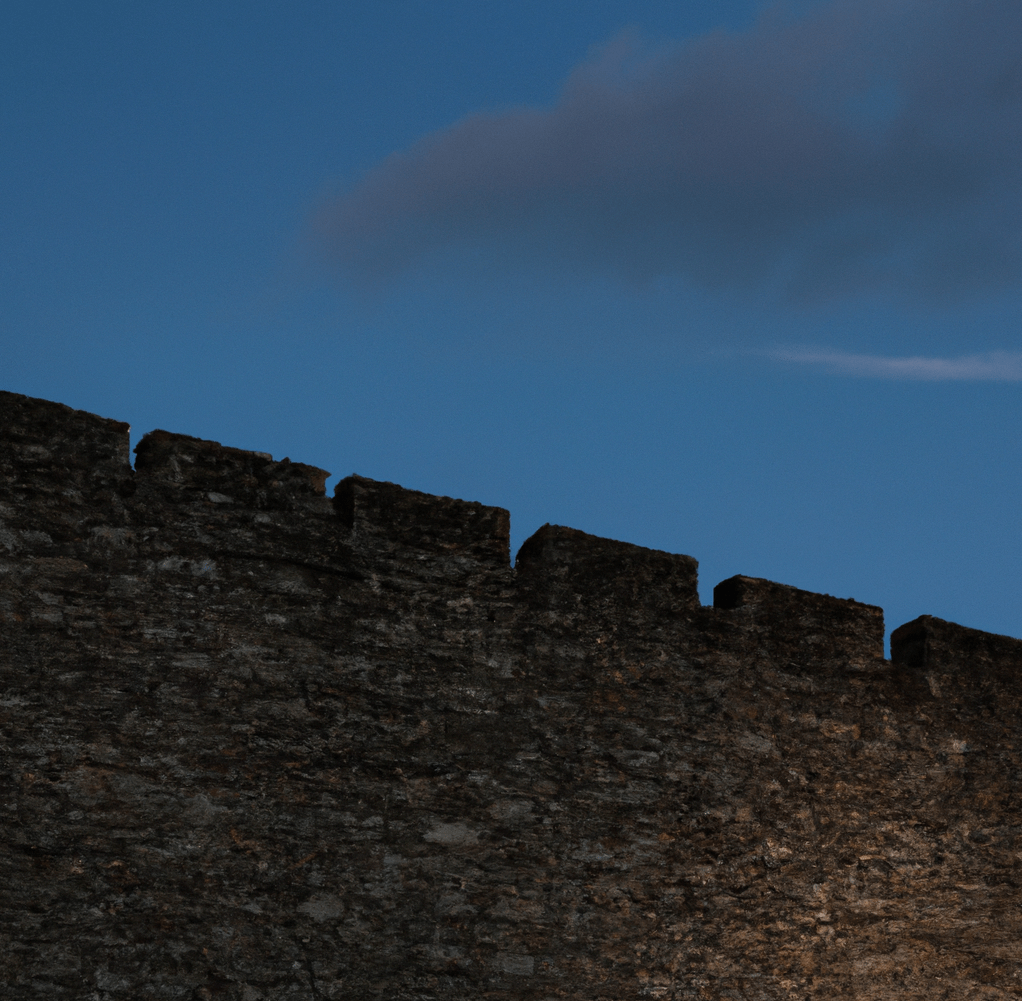

Der Ächzende Wall

Umgeben ist die Siedlung von einer Stadtmauer, die ebenfalls aus imperialen Zeiten stammt. Sie besteht aus wenigen, dafür aber umso imposanteren Marhynianerwehrtürmen, welche in verschiedenen Epochen durch Mauern miteinander verbunden wurden und am besten als ein gewaltiges architektonisches Flickwerk beschrieben werden konnten. Einige Stellen würden kaum die ersten Tage einer ernsthaften Belagerung überstehen, aber beeindruckend ist die Wehranlage allemal.

Es scheint, als ob die Stadtmauer Yal-Mordais Pilger, welche zum ersten Mal die Stadt besuchen, auf das vorbereiten möchte, was sie im Inneren erwartet. Ihren Beinamen hat sie von den Sklavenkolonnen, die bei der nie enden wollenden Arbeit an der Mauer bis aufs Blut ausgequetscht werden. Es handelt sich bei ihnen um Kriegs-und Strafgefangene Yal-Mordais, und ihr Dienst an der Mauer ist praktisch ein in die Länge gezogenes Todesurteil, so dass die Aufseher auch nicht davor zurückschrecken, im Fall von Widerworten oder Aufwiegelei die Exekution sofort zu vollstrecken.

Leben in Yal-Mordai

Die sichtbare Stadt wirkt bieder und aufgeräumt. Da es unmöglich ist, allen widerstreitenden Ge- und Verboten gerecht zu werden, versucht man den Ball flachzuhalten und nicht aufzufallen. Unter der spießig wirkenden Oberfläche jedoch kocht es. Zahllose Unterweltbosse haben die Stadt in Reviere aufgeteilt, und die meisten der Bosse haben einen mehr oder minder schweren psychischen Schaden. Am normalsten wirkt noch die “Schwarze Hand”, eine üble Kaschemme im Hafenviertel, wo Piraten und anderes Gesindel verkehren. “Der Feuervogel” hingegen führt ein erfolgreiches Etablissement, in dessen geheimen Kellerebenen dem Glücksspiel und der Prostitution gefrönt wird, und ist berüchtigt dafür, die Besitztümer seiner Konkurrenten in Brand zu stecken. “Der Rätselkönig” ist ein gedungener Mörder und Attentäter, der stets kleine Rätsel am Tatort hinterlässt, um zu testen, ob seine Häscher ihm darüber auf die Spur kommen. In der Regel jedoch weiß er seine Spuren besser zu verwischen als die Ermittler arbeiten. “Die Schattenkatze” ist eine berüchtigte Diebin und Einbrecherin, die sich wie eine Katze zu bewegen weiß und mit den Schatten zu verschmelzen versteht. “Der Trumpf” hat eine offene zutage tretende massive psychische Erkrankung. Sein Erscheinen endet oft mit einer Schneise der Verwüstung, doch scheint er Ambitionen zu haben, sich zum Herrscher der Stadt aufzuschwingen, sei es als Wesir oder als Ersatz für Al’Hrastor selbst.

Auf Außenstehende, die allmählich in die tieferliegenden Schichten der Metropole eintauchen, wirkt es zunächst so, als ob der böse Sultan dem geknechteten Volk die Lebenskraft aussaugt. Über den Herrscher hört man nur die finstersten Gerüchte. So heißt es, dass keine der unzähligen jungen Frauen, die mit ihm vermählt werden, die Hochzeitsnacht überlebe. Sie sollen allesamt finsteren Ritualen zum Opfer fallen, die das Ziel hätten, den Leib des Hexersultans am Leben zu erhalten. Doch Schritt für Schritt beginnt sich dann herauszukristallisieren, dass die vermeintlichen Opfer selbst pervertierte Geister haben.

Die meisten Einwohner Yal-Mordais sind damit arrangiert, dass ihre geistige Gesundheit angeschlagen ist und es um ihre Nachbarn kaum besser steht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Vergänglichkeit des Diesseits und die unausweichliche Leidhaftigkeit des Seins dienen als willkommene Ausrede, anderen Almosen und sonstige Hilfe zu verweigern. Wer Mitleid zeigt, gilt als schwach im Glauben an Amazth. Zuweilen spielen selbst arme Tagelöhnerfamilien ausgeklügelte, wirre Spiele, um ihre Zeitgenossen ins Verderben zu stürzen oder in den Wahnsinn zu treiben. Es gibt in Yal-Mordai keine Opfer, nur Täter. Zuweilen sind es die vermeintlich Bösen, welche die Ordnung wiederherstellen. Besucher können zuweilen froh sein, wenn Zelothim oder Kristallgardisten auftauchen und dem Spuk ein Ende setzen. Deren Motive sind wenigstens nachvollziehbar und nicht von offensichtlichem Wahn getrieben. Nicht selten gelangen Besucher zu dem Schluss, der mächtige Sultan sei wohl das Beste, was diesem verderbten Sündenpfuhl passieren konnte. “Al’Hrastor, der Held” ist ein vielgehörtes Motiv, über das Gedichte geschrieben und Lieder gesungen werden. Weniger beliebt sind die Assashim, obwohl viele von ihnen ebenfalls in den Diensten des Sultans stehen. Assashim, welche die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten sollen, verfahren nach Gutdünken und Gewohnheitsrecht, weil es keine kodifizierten Gesetze oder verbindlich überlieferten Rechtsnormen mehr gibt, nur die widersprüchlichen Anweisungen des Sultans und der Wesire. Die meisten Assashim arbeiteten wie Söldner und erpressen Schutzgeld und andere Tribute, ebenso wie es die Unterweltbosse tun.

Der Amazth-Kult ist fremden Kulten gegenüber äußerst intolerant und überzieht sie so gut er es vermag mit Repressalien, vollständig verboten sind sie aber nicht. Obwohl Yal-Mordai bereits lange Kriege geführt hat, um Rakshazar von den “falschen Göttern” zu befreien, ist das zähneknirschende Dulden der Anhänger fremder Götter notwendiger Bestandteil der Fassade, hinter welcher die Yal-Mordaier sich verstecken.

Unter den Straßen existiert eine Bewegung von Menschen, welche den Widerstand organisieren. Viele von ihnen folgen einem charismatischen Führer, einem Klingenmagier, der Zugriff auf marhynische Geheimnisse hat. Bis auf weiteres lebt die Bewegung aber vom Schmuggel und Diebstählen und will Unentschlossene – notfalls mit Gewalt – auf ihre Seite ziehen.

Zu den Mysterien der Stadt gehört ein merkwürdiger Mann, der sich in ein buntes Cape kleidet, welches dem Gefieder eines Paradiesvogels nachempfunden scheint, und dem Verbrechen und dem Wahnsinn der Stadt den Kampf angesagt hat, aber zumindest scheinbar keine Ambitionen hat, Al’Hrastor zu stürzen. “Der Paradiesvogel”, wie er oft genannt wird, arbeitet angeblich mit dem YMPD zusammen, dem Yal-Mordai Polizeidepartment, das dem Prätoriat untergeordnet ist. Er ist nur einer aus der Reihe mehrerer selbsternannter Beschützer der Stadt, die eine Art Superheldenimage pflegen, obwohl keiner von ihnen wirkliche besondere Fähigkeiten zu haben scheint.

Die blutige See / Das Meer der Schatten

Nördlich des Gelben Meeres, jenseits der Opfersteine, befindet sich die Blutige See, das Meer zwischen den Opfersteinen und Yal-Kalabeth. Die dortige Schifffahrt ist nicht weniger herausfordernd als jene auf dem Terul und selbst für die Schwimmende Festung keine Trivialität. Der Name des Binnenmeeres rührt von zahlreichen Legenden über das Blut von Erschlagenen her, das sich in das Gewässer ergossen haben soll, darunter Marus, Soldaten aus Yal-Kalabeth und Yal-Mordai sowie Opfer der Ipexco. Zudem färbt die Algenblüte im Frühjahr zwischen Ende Firun bis Ende Ingerimm das sonst grünblaue Wasser tiefrot. Ein herrliches, wahrhaft atemberaubendes Schauspiel, das wunderschön anzusehen ist und schon so manchen fahrenden Händler in seinen Bann gezogen hat. Es setzt jedoch auch ein beträchtliches Risiko, ja eine schier tödliche Gefahr für Schiffe.

Unter der Oberfläche des sanften, kaum dreihundert Schritt tiefen Wassers, in dem es kaum Tidenhub gibt, leben und jagen zahlreiche Schrecken, von der Riesenkrake über die Seeschlange bis zum Daimonid. Diese können sonst anhand ihres Schattens rechtzeitig identifiziert werden, sodass es möglich ist, ihnen auszuweichen oder Rituale zu ihrer Besänftigung zu unternehmen. Unter dem Rot der Algen indes werden die Schatten, denen das Binnenmeer seinen Beinamen Meer der Schatten verdankt, beinahe unsichtbar, und so kommt es vermehrt zur Auseinandersetzung zwischen den Schiffen der Menschen und den Kreaturen der See.

Der Beiname “Meer der Schatten” könnte eine zweite Erklärung in Erzählungen über den Rat der Schemenhaften finden. Die Insel der Schatten Ongrapur und die Inseln der Schattenlords sind im Riesland zu wenig bekannt und liegen zu weit entfernt von der Blutigen See, als dass sie als Namensgeber in Frage kämen. Denkbar wäre allerdings eine Verbindung zu Ribukan und seiner Akademie der Schatten. Zwischen Yal-Mordai und Ribukan gab es über viele Jahrhunderte hinweg eine bedeutende Handelsroute, die auch in der Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den beiden Stadtstaaten nie ganz erloschen ist.

Da Yal-Mordai die enge Einfahrt zur Blutigen See mit einem künstlichen Wehr, das noch aus marhynianischer Zeit stammt, verschließen kann, halten die Aventurier das Meer der Schatten für ein Binnenmeer und haben es auf den gängigen Karten vom Riesland auch so verzeichnet. Die Bezeichnung „Blutige See“ indes hat es nie bis nach Aventurien geschafft. Die Aventurier haben vielmehr einen anderen Teil des Perlenmeeres mit diesem Begriff versehen. Blutige See meint den Bereich, der Maraskan umgibt, sich bis Vallusa und Norden und bis Jilaskan im Süden zieht. Die Blutige See Aventuriens entstand im Laufe der Borbarad-Krise, weil Charyptoroth-Paktierer und die Ma’hay’tamim (Dämonenarchen) das Meer zwischen Maraskan und dem Festland pervertierten.

Die Kraftlinie “Schattenstrang”, die zur “Zwölfsaitigen Götterharfe” gehört, verbindet die Dämonenzitadelle mit dem Meer der Schatten.

Allgemeines Bild: Grünblaues Wasser, von Ende Firun bis Ende Ingerimm färbt die Algenblüte das Wasser rot, kaum Tidenhub. Sanftes, kaum 300 Schritt tiefes Wasser.

Inseln: Keine, allerdings ein großes Korallenriff rund um Lubaantuna.

Fanggründe: Häufig

Bedeutende Häfen: Yal-Mordai, Yal-Kalabeth, Lubaantuna, diverse Küstendörfer der Ipexco, Unterläufe der Blutzunge und des Sanskis

Seemächte: Yal-Mordai, Yal-Kalabeth, Ipexco

Mysterien: Tempel des Amazth, Schwimmende Festung und Sultan Al’Hrastor in Yal-Mordai, Tempelstädte im Tal der Tempel, Ruinen aus längst vergangener Zeit, versunkene Schiffe.

Gefahren: Kriegsflotten aus Yal-Mordai und Yal-Kalabeth, Piraten, Seemonster, Riffe, Ipexco.

Historia

Der Augenstern und die Ankunft der Tulamiden

Die Tulamiden und die Seefahrt

Das Reich der Marus war dem Untergang geweiht, als die ersten tulamidischen Siedler vom fernen Westkontinent Aventurien den Fuß auf den Süden des Rieslands setzten. Es handelte sich um Angehörige des Volkes der Tulamiden, die einem prosperierenden und expansiven Reich an der Ostküste Aventuriens entstammten, dem sogenannten Diamantenen Sultanat unter Sultan Amir al’Dhubb beziehungsweise Amr al-Dhubb. Der namensstiftende “Diamant” war in Wahrheit der Karfunkelstein des Großen Drachen Pyrdacor, den die Menschen in den Ruinen der alten Echsenstadt Yash’Hualay fanden, auf deren Trümmern die Sultansstadt Khunchom entstehen sollte.

1.779 v. BF war Rashtul al’Sheik verstorben. Sein Sohn Bastrabun hatte im Alter von 121 Jahren den Thron von Rashdul bestiegen und die Herrschaft bald darauf ins strategisch günstiger gelegene Mherwed verlegt. Wenig später hatte sich der Skrechu Ensharzaggesi, Inkarnation des Alveraniars des Verbotenen Wissens, zum Herrscher über Yash’Hualay aufgeschwungen und 1.777 v. BF den Frieden zwischen Echsen und Menschen aufgekündigt. Es kam zunächst zu kleineren Scharmützeln, bei denen Bastrabun und seine Leute den erstaunlichen magischen Fähigkeiten Ensharzaggesis nichts entgegenzusetzen hatten. Dann jedoch bot sich ihm 1.775 v. BF der Skrechu Aliss’Szargo, Inkarnation des Alveraniars des Verborgenen Wissens, als Ratgeber an und lehrte ihn Wege, die Angriffe der Echsen abzuwehren. Trotz des Misstrauens, das Aliss’Szargo seitens der meisten Menschen entgegenschlug, gelang es ihnen so, die Echsen zurückzuschlagen.

Der Skrechu verriet den Menschen das Geheimnis des alten Kultplatzes H’Azzrah, in dem Ensharzaggesi eine Pforte des Grauens geöffnet hatte, aus der er einen wesentlichen Teil seiner Macht bezog. Bastrabun gelang es, die Pforte zu schließen und Ensharzaggesi dadurch wesentlich zu schwächen. Dies führte dazu, dass Bastrabun 1.762 v. BF die Echsenstadt Yash’Hualay im Gebiet des Mhanadi-Deltas erobern und größtenteils niederbrennen lassen konnte. Auf dem Großteil ihrer Ruinen entstand in den kommenden fünf Jahren die heutige tulamidische Stadt Khunchom.

1.760 v. BF fand Bastrabun dank eines Hinweises seitens Aliss’Szargo in einem geheimen Kultraum tief unter einem der Tempel in Yash’Hualay den Karfunkelstein und arbeitete ihn zum Drachenei um, ohne zu erkennen, mit was er es zu tun hatte. Er hielt seinen Fund für einen magischen Diamanten, der fortan als Fokus für viele Zauber diente und zum namensgebenden Artefakt des Diamantenen Sultanats – den Titel eines Sultans von Khunchom nahm Bastrabun 1.757 v. BF an – und der Drachenei-Akademie zu Khunchom wurde. Die Suche nach Charyptas Szepter, das laut Aliss’Szargo ebenfalls in Yash’Hualay aufbewahrt wurde, blieb ergebnislos. Die Echsen hatten es kurz vor dem Fall der Stadt auf die Insel Marustan verbringen lassen, das spätere Maraskan.

Mit der Hilfe Aliss’Szargos gelang es Bastrabun nun, die Macht der Echsen trotz deren chimärischer und dämonischer Hilfe zu brechen und ab 1.762 v. BF eine magische Barriere namens Bastrabuns Bann zu errichten, um ihre Rückkehr zu verhindern. Als Preis für seine Hilfe verlangte der Alveraniar des Verborgenen Wissens von Bastrabun den Schwur, dass dieser die Echsen nicht vollständig ausrotten dürfe. Er solle ihnen die Echsensümpfe und Marustan als Lebensraum überlassen. Bastrabun willigte ein und gewährte einer stattlichen Zahl von Echsen unterschiedlicher Spezies freien Abzug nach Marustan, wohin sie unter der Führerschaft von Ensharzaggesis Vertrauter, der Skrechu, auch zogen und 1.752 v. BF die Stadt Akrabaal gründeten. Bastrabun verbot den Tulamiden nun, zur See zu fahren, um zu verhindern, dass tulamidische Kapitäne Marustan anfuhren und den Schwur brachen, den er geleistet hatte.

Um 1.740 v. BF verwundete Aliss’Szargo Ensharzaggesi in einer direkten Konfrontation so schwer, dass dieser die Stadt Zhamorrah dem Zorn seiner Feinde hinterließ, spurlos verschwand und wohl wenig später sein Leben aushauchte. Bastrabun verstarb in nahem zeitlichem Zusammenhang, im Jahre 1738 v. BF.

Im Jahr des Regierungsantritts Amir al‘Dhubbs, 1.223 v. BF, erschien ein neues, enorm hell strahlendes Gestirn am Firmament. Daraufhin entstand in Südaventurien ein Kult, dessen Priester den Stern für eine Gottheit mit nur einem Auge hielten, das sich geöffnet hatte, um Aventurien mit wachsamem Blick zu prüfen. Sie tauften den Stern Ashtra al Ain bzw. Augenstern und schufen eine Reihe von einäugigen Götzenstatuen. Dem Sultan weissagten sie, dass seine Herrschaft wahrhaft unter einem guten Stern stehe.

Eine reichlich euphemistische Prophezeiung, wird heutzutage doch verschiedentlich vermutet, dass das Erscheinen des Augensterns ein Werk des Erzdämons Amazeroth gewesen sein könnte. Womöglich besteht ein Zusammenhang mit Mek’Thagor, dem Blinden Auge, das dennoch alles sieht, mit einem potenziellen Ea’Myr des Amazeroth aus dem Erbe des Nandus oder mit den Gotongi, den einäugigen Dämonen aus seinem Gefolge. Es manifestiert sich zuweilen als Dreiaugenmaske, hinter deren Augenöffnungen ein blendend grelles Schwarzes Feuer lodert. Indem Mek’Thagor ein Sternauge anstelle eines Stirnauges verkörperte, soll Amazeroth die Tulamiden ins Riesland gelockt haben, um sie für seine Zwecke einzuspannen. Dies umfasst unter anderem die Gründung des mächtigen Amazth-Kultes von Yal-Mordai, die erneute Inbetriebnahme der Sternensenke, eines dort befindlichen Amazeroth-Unheiligtums aus marhynianischen Zeiten, sowie den Aufstieg des Hexersultans Al’Hrastor nebst seinem Versuch, die Vorherrschaft über das Riesland zu erringen und mit Hilfe des Goldenen Netzes, der durch den Kometeneinschlag verheerten Kraftlinien Rakshazars, die Schöpfung wahlweise zu beherrschen oder zu vernichten.

Der Augenstern sorgte für eine euphorische Aufbruchstimmung im Diamantenen Sultanat, von der auch die Segelkunst profitierte. Die Verehrung des vergöttlichten Gestirns wie auch die Tatsache, dass man es als weithin sichtbaren Orientierungspunkt heranziehen konnte, beflügelten die tulamidische Seefahrt, was bemerkenswert war, hatte doch einst Rashtul al’Sheiks Sohn Bastrabun Ausflüge aufs Meer verboten, um sein Volk vom Bannland Marustan fernzuhalten. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich beim Augenstern um eine Amazerade gehandelt haben könnte, denn nicht ganz zwei Jahre nach dem Erscheinen des Gestirns brach ein wagemutiger Kapitän den Schwur, den Rashtul al’Sheiks Sohn im Namen seiner Tulamiden geleistet hatte.

1.221 v. BF umrundete eine tulamidische Zauberzedrakke Marustan. Dies führte im Volk zu großer Verunsicherung, weil jahrhundertealte Gewissheiten plötzlich auf den Prüfstand gerieten und andere Antworten verlangen als zuvor. In dieser Phase des Umbruchs riefen viele zum tulamidischen Hauptgott Feqz, dem Herrn über Glück und Unglück. Der jedoch schwieg und verwies sein Volk damit ein weiteres Mal darauf, sich selbst zu helfen, wie es seiner Natur entsprach. Daraufhin fühlten sich nicht wenige von ihm in ihrem persönlichen Schicksal im Stich gelassen. Die Astrologen prophezeiten bald, dass der Augenstern Abenteuerlustigen den Weg in eine neue Heimat weisen würde. Dies gab vielen vom Glück Verlassenen neue Hoffnung. Sie versprachen sich von der vermeintlichen neuen Gottheit Schutz und Hilfe.

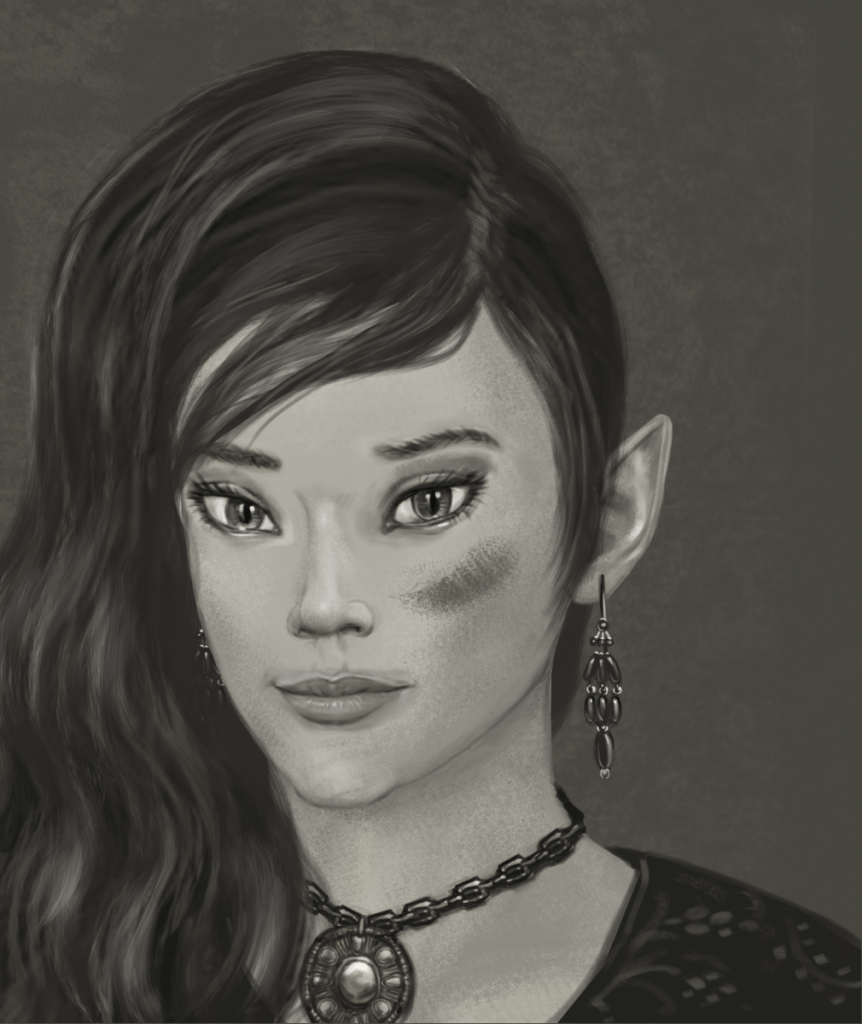

Fe(y)rushan

Die wagemutige Kapitänin Fe(y)ruschan Rohalsunya, die es längst riskiert hatte, mit ihrer Zedrakke den heutigen Maraskansund zu befahren und ihn seither zu überwinden wusste,wurde durch die astrologische Weissagung inspiriert. Diese kam ihr schon deshalb gelegen, weil sie in Aventurien ihren Anspruch auf ihr Erbe verloren hatte, als es aufgrund ihrer immer spitzer werdenden Ohren ruchbar wurde, dass sie nicht die rechtmäßige Tochter ihres wohlhabenden Vaters sein konnte. Sie entstammte einer Liaison ihrer Mutter, die eine Khunchomer Magierin war, mit einem Elfen.

Dies ist genau der Klatsch und Tratsch, aus dem Märchen, Sagen und Legenden entstehen, und so erzählt man sich heute zuweilen, Feruschans Mutter hätte eine Affäre mit dem Reichsbehüter Rohal gehabt, was schon aufgrund der zeitlichen Verschiebung kaum plausibel scheint. Wahrscheinlich ist „Rohalsunya“ (Rohalstochter) noch nicht einmal Feruschans richtiger Nachname, sondern ein Beiname, den sie im Laufe der Jahrhunderte aufgrund dieser Legendenbildung erhielt.

Auch an der Korrektheit des für sie überlieferten Vornamens darf getrost gezweifelt werden, bezeichnet die erste, gern zu „Fe“ verkürzte Silbe „Fey“ doch im Isdira einen Elfen, während „ruschan“ vermutlich mit dem tulamidischen „raschid“ (”weise“, ”gerecht“) oder ”raschtul“ („unüberwindlich“) in Verbindung steht. Der vermeintliche Vorname der Rieslandfahrerin entpuppt sich somit als Aufzählung ihr zugeschriebener Eigenschaften einschließlich der vermeintlichen Unüberwindbarkeit des Ozeans, den sie zu meistern lernte.

Offenbar erbte die Halbelfe die magische Begabung ihrer Erzeuger. Man sagt ihr nach, sie habe eine besondere Affinität zu Wogengeistern und Windelementaren gehabt.

Der Traum vom Ostkontinent

Neben den Weissagungen kamen Feruschan die Märchen zu Ohren, welche die Haimamudim auf Khunchoms Basaren erzählten. Sie sprachen vom großen Kontinent im Osten, von mächtigen Wesen, so groß wie vier ausgewachsene Männer. Der Halbelfe begegneten außerdem Legenden über die Riesin Chalwen, deren Thron vom Drachen Pyrdacor ins Meer gestürzt worden sein sollte. Beides verband sich in ihrem Geist zu einem immer bestimmter werdenden Plan. Feyruschan beschloss, in Richtung des Nachbarkontinents in See zu stechen.

Der Weg zum Ostkontinent war lang und gefährlich. Nicht umsonst nannten die Bewohner der Küste das Meer, welches sie von Aventurien trennte, ehrfurchtsvoll den Unbezwingbaren Ozean. Angesichts der willkommenen Hilfe durch den Augenstern-Gott und unter Berücksichtigung der Weissagung der Astrologen schien „unbezwingbar“ der Kapitänin allerdings ein sehr relativer Begriff zu sein. Als größeres Problem erwies sich, dass sie aufgrund ihres ramponierten Rufs und angesichts der offensichtlichen Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens keine Geldgeber fand. Also musste sie mit ihrer alten Zedrakke lossegeln. Um sich zumindest den Sold für die Mannschaft und Vorräte leisten zu können, stahl sie eine große Menge Gold von ihren Eltern, auch wenn sie es selbst nicht so bezeichnete. In ihrer Vorstellung hatte sie sich den Teil des elterlichen Erbes geholt, um den man sie betrogen hatte.

So schnell sie es vermochte, scharte sie eine Mannschaft um sich und verschwand bei Nacht und Nebel gen Osten. Ihre Seeleute waren vor allem Veteranen des Krieges gegen die in Aventurien lebenden Echsenmenschen, entfernte Vettern der Marus und Nagah des Rieslandes. Der Großteil dieser bewährten Kämpfer, viele von ihnen einstige Kataphrakten, Panzerreiter, die auf Trampeltieren, Dromedaren, Nashörnern und Elefanten ritten, hatte sich den Verehrern des Augensterns angeschlossen, weil sie ihre Siege in den Kämpfen der Jahre 1.212 bis 1.203 v. BF dem Gott des Gestirns zu verdanken glaubten. Der fromme Sultan Amr hingegen verstand diese Deutung als Beleidigung seiner Person, da er vorher dem Gott Feqz öffentlich immense Opfergaben als Bitte um Kriegsglück wider die echsischen Tempelpyramiden H’Rabaal, Gulagal und Nabuleth dargebracht hatte, die letzten Echsenreiche auf dem aventurischen Festland. Sollte sein Opfer etwa nicht den Göttern wohlgefällig gewesen sein, und war es also nicht der Grund für den Sieg?

Hinzu kam, dass Feqz auch der Herr des Nachthimmels ist, weswegen der Augenstern von den Feqz-Priestern als Konkurrenz in der Domäne ihres Herrn betrachtet wurde. Die Anhänger des Augensterns gerieten so zu Ausgestoßenen und verloren den Anspruch auf ihre zugesicherten Pensionen als Soldaten. Für Amr kam dieser Frevel sehr gelegen, denn die Überstrapazierung der herrschaftlichen Finanzen durch die Kriege hätte es ihm ohnehin unmöglich gemacht, die Pensionen zu zahlen. Er war daher nur zu gerne bereit, sich zu empören. Viele der betrogenen Soldaten wurden zu Banditen, andere zu Abenteurern, die nichts mehr zu verlieren hatten.

Die Vorstellungen der Ur-Tulamiden über die Welt muteten dabei selbst abenteuerlich an. Sie betrachteten Dere als Scheibe, auf der in drei, sieben oder zwölf durch Wasser getrennten Ringen die verschiedenen Gefilde liegen: Im Zentrum befinde sich Al’Veran, das Land der Götter, auf einem äußeren Ring Vasarstan (ursprünglich womöglich Visarstan), das Land der Toten, und ein Dutzend weiterer Ahnen-, Geister- und Mumienreiche. Dschejjhennach, die rostrote Hölle, liege unterhalb der Weltenscheibe, welche von den Dämonen an einigen Stellen durchlöchert worden sein soll – eine vage Parallele zur Siebten Sphäre, dem Sternenwall und Marhynas Frevel. Durch den Kontakt mit den Güldenländern wurde diese Weltsicht im Laufe der Jahrhunderte erweitert, in ihrer Grundstruktur ist sie aber noch immer bei vielen Tulamiden zu finden.

Feyruschans Reise ins Riesland, über die ansonsten wenig überliefert ist, folgte diesem Weltbild, vor allem einem überlieferten Schöpfungsmythos, nach dem es ein inneres und ein äußeres Meer gibt. In dieser Vorstellung bilden die Kontinente Aventurien und Riesland eine zusammengehörige Landmasse, die ein großes Binnenmeer umschließe. So, wie die Kontinente am Ehernen Schwert aneinandergrenzen, sollen sie es auch auf Höhe der Waldinseln tun. Nur dort, so glaubten die Ostaventurier, bestehe eine Verbindung zwischen dem Inneren und dem Äußeren Meer, die jedoch aufgrund von Bastrabuns Bannmauer nicht überquert werden könne.

Ein Blick auf eine moderne Derenkarte offenbart, dass die Ur-Tulamiden mit diesem Weltbild irrten. Aventurien und das Riesland sind im Süden nicht miteinander verbunden, es gibt keine Landbarriere zwischen den Weltmeeren. Die Ur-Tulamiden hätten gewiss erstaunt reagiert, wenn sich ihnen das Meer für eine Überfahrt nach Uthuria oder Myranor geöffnet hätte, für eine Fahrt ins Riesland in Richtung Nordost oder Ost allerdings war ihre Mythologie präzise genug.

Das “Äußere Meer” der Legenden entspricht in etwa dem Gletschermeer, Ifirns Ozean, dem Meer der Sieben Winde, dem Güldenmeer, dem Meer der Verlorenen, dem auch Feuermeer genannten Südmeer, dem südlichen Nebelmeer und dem Schattenmeer. Das „Innere Meer“ deckt sich im Wesentlichen mit dem Perlenmeer bzw. „Unbezwingbaren Ozean“, dem nördlichen Nebelmeer, dem Gelben Meer und der (riesländischen) Blutigen See (auch Schattenmeer genannt und weder deckungsgleich mit dem Schattenmeer der modernen Karten noch mit der Blutigen See Ostaventuriens während der Borbaradära). Alle Gewässer, die es für eine Reise von der Ostküste Aventuriens bis in riesländische Gefilde braucht, sind also auch nach tulamidischer Vorstellung für ein Schiff erreichbar.

Gemäß diesem Weltbild ist das “Innere Meer” von einem Landring umgeben, dessen Westen das Land der Ersten Sonne bilde, die Stammheimat der Tulamiden, welche sie auch als Tulamidistan bezeichneten. Im Osten sei weiteres Land zu finden. Insoweit deckt sich der Mythos also in etwa mit der Realität, weshalb eine Rieslandfahrt, die sich in östlicher oder nordöstlicher Richtung hält, den mythischen Angaben folgend durchaus gelingen kann.

Seit Ferushans Expedition unterscheiden die Legenden auf riesländischem Gebiet zwischen Rakshazastan, Land der Riesen, im Nordosten, und dem weiter südlich gelegenen Zulneddistan, Land der Echsen, was den Echsendschungeln und den Jominischen Inseln entspricht.

Verwendung des Bildes geschieht mit freundlicher Genehmigung durch Ramona von Brasch

Gefährliche Überfahrt

Auf dem Weg durch den Unbezwingbaren Ozean lauern bis heute tödliche Gefahren. Weitläufige Tangfelder bergen das Risiko, dass das Schiff auf ewig darin steckenbleibt. Es gibt ausgedehnte Flautezonen, in denen sich nie ein Lüftchen regt und in denen ein Segelschiff deshalb nicht von der Stelle kommt. Umgekehrt ist die Rede von gewaltigen Strudeln und Mahlströmen sowie zwei Jahrhundertstürmen, welche jedes Schiff zermalmen, wohl der Gebelaus und Kauca. Es gibt offenbar eine Strecke, die zwischen ihnen hindurchführt, die sogenannte „Sternenklarpassage“, welche eine nächtliche Navigation anhand der Gestirne ermöglicht, doch ein Steuermann, der nicht genau weiß, was er tun muss, hat kaum eine Chance, ihrem Verlauf zu folgen. Darüber hinaus ist die nächtliche Navigation gefährlich, weil Hindernisse oder Seeungeheuer – Charyptas Kreaturen zählen zu den typischen Bedrohungen, ebenso der Dämon Turgoth, Seeschlangen, riesige Gruppen von Walen und die gefürchteten Rirgit – in der Schwärze der Nacht auf dem Unbezwingbaren Ozean leicht übersehen werden können. Auch außerhalb des Einflussbereichs der Jahrhundertstürme sind die Gestirne aufgrund unzähliger Unwetter nur selten zu sehen. „Kompantenwahn“ bezeichnet eine Zone, in welcher jeder Südfinder verrücktspielt oder sich gar nicht bewegt. Auch hier bleibt nur die Navigation nach den Gestirnen. Stellenweise speien untermeerische Vulkane Lava und giftige Dämpfe, in Küstennähe werden auch an Land befindliche Schlote rasch zur tödlichen Gefahr. Gefährliche Strömungen treiben Schiffe gegen Klippen, auf unterseeische Felsnadeln oder auf tückische Sandbänke. Die meisten Passagen führen nahe an den Inseln der Schattenlords vorbei. Keinesfalls zu unterschätzen sind auch die Wasserdrachen, die im Auftrag des Großen Drachen Aldinor darüber wachen, dass das Verbot der Götter, vom einen zum anderen Kontinent zu reisen, eingehalten wird.

Rohalsunyas Unterfangen jedoch hatte Erfolg. Die Seefahrer wurden durch Zauberer sowie Luft- und Wasserdschinne unterstützt, was wohl der maßgebliche Grund ist, warum sie alle Gefahren umschiffen konnten. In ihrer von religiösem Eifer und Aberglauben geprägten Wahrnehmung allerdings war es allein die Position des Augensterns, die sie 1.181 v. BF sicher an die Westküste Rakshazars führte, genauer gesagt an die waldreiche Landzunge zwischen den Flüssen Ebro und Kree im Dreistromland, eine Region, die bald auch Rahyastan – gen Rahja gelegene Region – oder Ostland genannt wurde. Rahyastan bezeichnete ursprünglich das gesamte den Tulamiden bekannte Riesland, was das Dreistromland, Teile der Geistersteppe, Kap Parhami, die Grüne Sichel, die Jominischen Inseln, das Umfeld von Ribukan und den Süden des heutigen Herrschaftsgebiets von Amhas umfasste. Eine sprachliche saubere Unterscheidung von Rakshazastan, dem Riesland, erfolgte erst im Laufe der Zeit, als sich mit der Verbesserung der geographischen Kenntnisse Rahyastan mehr und mehr als Alternativbezeichnung für das Dreistromland etablierte, welches heutzutage allein gemeint ist, wenn der Begriff fällt.

Der Unbezwingbare Ozean

Westlich der Jominischen Inseln liegt der Unbezwingbare Ozean, eine Wasserwüste, welche die kleinen Schiffe aus Rakshazar nicht zu bezwingen vermögen. Einst kamen über diesen Ozean die Vorfahren der Sanskitaren aus dem fernen Aventurien. Doch inzwischen ist fast jeder Kontakt mit dem Westkontinent abgebrochen.

Weitere Namen: Äußerer Ozean (tulamidische Karten), Westlicher Ozean.

Allgemeines Bild: Tiefblaues Wasser, ständiger Wellengang und ständige Brise von West-Süd-West (Raschtuls Atem).

Inseln: Korelkin, Unlon, diverse kleine Archipele.

Fanggründe: Gelegentlich, dann aber große Fischschwärme, Wale.

Bedeutende Häfen: Kleine Siedlung der Horasier auf Korelkin.

Seemächte: Expeditionsflotten aus Aventurien (sehr selten), Tocamuyac (sehr selten), Kentaishi und Seenomaden.

Mysterien: Zalzar/Korelkin. Sargassosee östlich von Maraskan, Hinterlassenschaften der Schwertmagier. Ruinen aus längst vergangen Zeiten.

Gefahren: Ririgit, Seemonster, Riesenwellen, Mahlströme, Sargassofelder, Inseln der Schattenlords, Diener Aldinors.

Die Siedlungen der Tulamiden und Echsen

Rakshazar, Land der Riesen

Feyruschan traf im Riesland als erstes auf die Rakshazas, borkenhäutige Baumschrate bzw. Waldtrolle von vier Schritt Größe, welche die Wälder des Südens bewohnten. Da sie ebenso stark wie gehorsam, sanft und friedfertig waren, neigten die anderen Spezies dazu, sie zu versklaven, um ihre gewaltigen Kräfte zu nutzen, oft genug auch für Kriegszwecke. Nach ihnen nannte Feyruschan den Kontinent Rakshazastan, tulamidisch für „Land der Rakshazas“, „Land der Riesen“ bzw. „Riesenland“. Daraus wurde dann später „Rakshazar“, das ”Riesland“. Dies folgte einer alten Tradition, unbekannte Regionen nach der dort vorherrschenden Spezies zu benennen, so wie es in Aventurien beim Orkland und beim Yeti-Land der Fall ist. Noch auf der Vollständigen Weltkarte von Sumus Leib aus dem 16. Regierungsjahr Rohals des Weisen finden sich Einträge wie Echsland, Goblinland und Zwergenlandt, die erst bei näherer Erforschung präziseren Angaben wichen. Der Nachbarkontinent indes blieb den Aventuriern für immer fremd und behielt deshalb seine ursprüngliche Bezeichnung.

Die erste Siedlung

Dabei hatte die wagemutige Kapitänin zunächst nur das Dreistromland entdeckt. Am Ufer der Flüsse fanden die Tulamiden gute Bedingungen für den Anbau von Reis, Getreide, Gemüse und allerlei Fruchtpflanzen vor. Deshalb gründeten Feyruschan Rohalsunya und ihre Mannschaft zunächst eine kleine Siedlung aus Pfahlbauten an der Mündung des Kree. Der kleine Ort, der nach seiner Gründerin Yal-Feruschan bzw. entsprechend ihrem tatsächlichen Vornamen getauft wurde, ist heute längst verlassen und vergessen. Er musste aufgegeben werden, als der Fluss wenige Jahrzehnte später seinen Lauf änderte und die Natur zurückeroberte, was die Menschen ihr mühsam abgetrotzt hatten. Doch bis dahin hatte er seine Rolle als Ausgangspunkt einer wahren Besiedlungswelle, die das Riesland nachhaltig verändern sollte, schon lange erfüllt.

Die Begegnung mit den Echsen

Als die aventurischen Siedler erstmals auf die Nagah und die Marus trafen, die den Süden des Kontinents beherrschten, richteten sie sich auf Feindseligkeiten ein. Doch zu ihrer Überraschung schienen die Echsenvölker den friedlichen Austausch mit den Tulamiden zu suchen, die sie bald Kunkomer nannten, da sie den Namen ihrer Heimatstadt Khunchom nicht anders auszusprechen vermochten.

Die somit erstaunlich friedfertige Begegnung der Menschen mit ihren echsischen Rivalen hatte religiöse Gründe. Sufra, das Orakel des Reiches, hatte prophezeit, dass die Herrschaft der Nagah dem Untergang geweiht sei, sollten sie ihre Hand gegen Feyruschan erheben. Es war ihnen deshalb nicht erlaubt, den Menschen ein Haar zu krümmen. Trotz dieser Warnung entschlossen sich die Nagah, den Versuch zu unternehmen, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen und sich der Fremdlinge zu entledigen. Sie boten den Kunkomern die Ruinen der Marhynianer als Wohnort an. Sie selbst mieden diese verwunschenen Orte, auch wenn sie kein Wissen über deren einstige Erbauer hatten. Insgeheim hofften die Nagah, die unbedarften Neuankömmlinge würden von den Ungeheuern verschlungen werden, die immer noch in den Überresten der uralten Städte ihr Unwesen trieben.

Feyruschans Gefährten waren in ihrer alten Heimat Veteranen im Kampf gegen Echsenwesen gewesen, hier aber war ihre Zahl klein, und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als den ungeliebten Gastgebern entgegenzukommen und ihre verdächtige Großzügigkeit anzunehmen. Sie begaben sich in die halbversunkenen Häuserschluchten, die später zu Yal-Amir werden sollten und heute als Arkimstolz bekannt sind, und wurden bald darauf von Monstren heimgesucht, wie die ortsansässigen Echsen es gehofft hatten. Doch die entschlossenen und kampferprobten Krieger schafften es, die Bestien zu vernichten. In Katakomben unter der Stadt fanden sie zahlreiche magische Artefakte und Schatzkammern, die die anderen Völker in ihrer Scheu vor den Ruinen nie entdeckt hatten. Als reiche Frauen und Männer kehrten die Seefahrer nach nur wenigen Jahren ins Diamantene Sultanat zurück und wurden dort als Helden verehrt. Die Halbelfe zahlte die Summe zurück, die sie sich von ihren Eltern „geborgt“ hatte – mit Zins und Zinseszins. Sie wollte denen, die sie so unfair behandelt hatten, nichts schuldig bleiben.

Aufbruchstimmung

Schon bald fanden sich viele abenteuerlustige Siedler, die im neu entdeckten Rakshazastan nach Reichtümern suchen wollten. Sultan Amir erkannte darin seine Chance, die durch seine Kriege gegen die Echsenstädte arg gebeutelten Finanzen seiner aventurischen Heimat aufzubessern, und sandte eigene Truppen über das Meer. Er nahm die Ruinenstadt, die Feyrushans Leute freigekämpft hatten, im Namen des Diamantenen Sultanats in Besitz und gründete dort eine Stadt, die er nach seinem eigenen Namen Yal-Amir taufte. Die Siedlung trug diesen Namen weit länger als ein Jahrtausend. Erst in jüngerer Vergangenheit wurde sie in Arkimstolz umbenannt. Namensgeber ist Arkamin IV., der aktuell amtierende sanskitarische Herrscher des Stadtstaates Shahana.

Sufra, der in der Nähe dieser Stadt hauste, wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen. Als das Gerücht aufkam, er sei von den Kunkomern vergiftet worden, verbreitete sich dieses wie ein Lauffeuer im Süden Rakshazars. Die Nagah erkannten, dass Sufras letzte Prophezeiung wahr zu werden drohte, deshalb sank ihr Mut. Sie ließen die Menschen kampflos auf der Halbinsel gewähren, welche die Kunkomer in Verehrung ihrer Gottheit des Reisens und des Handels „Aveshas Daumen“ tauften. Die Ordnung des Echsenreiches war grundlegend erschüttert. Ohne die spirituelle Führung Sufras traten schon nach wenigen Jahren überall in Rakshazars Süden lokale Kriegsfürsten der Marus und charismatische Nagah-Priester an die Stelle der bisherigen Verwalter. Am erfolgreichsten erwies sich eine Fraktion von Marus, die es riskierte, ein uraltes Tabu ihrer Kultur zu überwinden: Sie ließ sich in einer der Marhynianer-Städte nieder, und zwar in den Ruinen, an deren Stelle heute die Sanskitaren-Stadt Shahana liegt. Die neu gegründete Siedlung Szu’Shaz wagte es zwar nicht, den Neuankömmlingen im Norden aktiv Widerstand zu leisten, wurde jedoch eine lokale Macht, die ihr Territorium südlich des Flusses Kree vor den Gesetzlosen ihres eigenen Volkes sowie vor übermütigen kunkomer Spähern zu verteidigen wusste.

Längst segelten mehrmals im Jahr Schiffe aus Khunchom mit Siedlern an Bord über das Meer. Da Feyruschan Rohalsunya als einzige sichere Wege in das Ostland kannte, hielt ihre Reederei das Monopol auf die Rieslandfahrt. Doch obwohl Sultan Amir in den Marhynianischen Ruinen zahlreiche Reichtümer barg und damit die gebeutelten Staatsfinanzen entscheidend aufbesserte, konnte er sich zu Lebzeiten nicht dazu entschließen, den wagemutigen Entdeckern Amnestie zu erteilen. Er nahm lediglich davon Abstand, sie weiterhin zu verfolgen. Erst als Amir 1.175 v. BF starb, erließ Toba al’Akran, dessen Staatskasse weiterhin durch Rohalsunyas Unternehmungen entscheidend aufgebessert wurde, den Veteranen ihre vermeintliche Schuld.

Das Dreistromland

Obwohl auch das Land zwischen den drei Flüssen Kree, Haba (auch: Darces) und Ebro (auch: Shan) einst von den Folgen des Kataklysmus getroffen worden war und Marhynianische Ruinen zurückließ, ist es doch in der Küstenregionen deutlich fruchtbarer als die meisten anderen Regionen des Rieslands und gilt neben dem Blühenden Halbmond, also der Grünen Sichel, als Kornkammer des südlichen Rieslands. Sein mediterranes Klima sorgt für ganzjährig warme Temperaturen. Der Sommer kann drückend heiß werden, doch stehen genügend schattenspendende Bäume und klare Bäche mit kühlem Wasser zur Verfügung. Schnee ist in dieser Region unbekannt, dafür gibt es im Winter heftige Regenfälle, die von den Einheimischen „Craesoon“ genannt werden. Danach benannt ist ein unter den Parnhai-Sklaven sehr beliebtes Lied namens „Durch den Craesoon“, das ihre Flucht aus den Händen ihrer Peiniger „hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt“ beschreibt, wo sie in Frieden und Freiheit leben können. Es wurde von einer Musikgruppe geschrieben, die sich „Kithorra Kaulitz Klum Taverne“ nannte, bevor sanskitarische Peiniger ihre Mitglieder zu Tode peitschen ließen.

Die drei Flüsse, die das Land säumen, treten jedes Jahr nach dem Craesoon über die Ufer und überschwemmen das Land mit fruchtbarem Schlamm. Dadurch verwandelt sich das Küstengebiet des Dreistromlandes in einen dicht wuchernden Mangrovensumpf. Weiter im Inland ist der Boden hart, steinig und mager, doch dank des aus den Überschwemmungen stammenden fruchtbaren Schlamms wachsen hier saftige grüne Wälder, die zahlreichen Wildtieren eine Heimstatt bieten, darunter Wasserechsen, kleinere Saurierarten, Amphibien, Vögel, Flugechsen, Lemuren, Hutaffen und das gefährlichste Raubtier der Region, das in späterer Zeit Shahana-Tiger getauft werden sollte. Die kleinen Rudel von Schreckensklauen, die durch die Wälder streifen, sind entgegen aller Legenden, welche die Raptoren zu gefürchteten Menschenfressern aufbauschen, für Hominine weitgehend harmlos, lassen sie sich doch leicht mit Steinwürfen vertreiben. Einige Bauern halten sich sogar zahme Exemplare als Wachtiere. Die Taktik mit den Steinwürfen haben sich auch die vielen Lemuren und Hutaffen zu Eigen gemacht, die hier in den Baumkronen leben. In den immerfeuchten Sümpfen wird es etwas gefährlicher, denn hier wimmelt es geradezu von Alligatoren, Wasserschlangen sowie kleineren Riesenschnappern, Mosasauriern und Maasechsen.

Entlang der drei Flüsse Kree, Haba und Ebro wird das Land bis in die Gegenwart hinein für riesländische Verhältnisse intensiv bearbeitet. Alle paar Meilen finden sich kleine Bauerndörfer aus hölzernen Pfahlhäusern. Diese Bauweise hat sich bewährt, denn die immer wieder sanft über die Ufer tretenden Ströme können diesen Dörfern kaum etwas anhaben, und auch die ausgedehnten Mangrovensümpfe im Delta der drei Ströme können so mit Leichtigkeit besiedelt werden. Hier lässt sich eine Vielzahl verschiedenster Feldfrüchte anbauen. Vor allem Reis wird in den feuchten Auen des Dreistromlandes angepflanzt. Etwas weiter weg von den Ufern findet man auch Weizen. Darüber hinaus unterhält jedes Dorf diverse Obst- und Gemüsefelder, wobei vor allem Kokospalmen, Tomaten und Zitrusfrüchte gut gedeihen. Die Erträge würden ausreichen, um den Dörflern ein gutes Leben zu ermöglichen. Unglücklicherweise wandert der überwiegende Teil der Ernten in die Kornkammern des großen Shahana, sodass die Dörfler kaum etwas von den Früchten ihrer Arbeit haben.

Rahyastan war einst eine Provinz des Diamantenen Sultanats auf rakshazarischem Boden. Später wechselte es häufig den Besitzer. Mal war es Teil der verschiedenen Sanskitarenreiche, mal unterstand es allein Shahana, mal war es eine unabhängige Region. Zeitweilig wurde es von den aranischen Freibeutern, Piraten und Plünderern kontrolliert, welche sich eine neue, von Shahana verschiedene Operationsbasis suchen mussten. Zum Teil kam es zur Verbrüderung mit den nomadisch lebenden Sanskitarenstämmen, zum Teil haben sich die Aranier mit den Reiternomaden erbitterte Kämpfe geliefert. Dieser Epoche verdankt die Region eine Reihe von Tempeln, in denen einst aranische Götter verehrt wurden und von denen heute meist nur noch Ruinen übrig sind.

Die Schattenkrieger